| Предыдущая тема :: Следующая тема |

| Автор |

Сообщение |

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 12:18 Заголовок сообщения: Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 12:18 Заголовок сообщения: |

|

|

Ну вот мы с вами и на Дворцовой набережной Невы.

Если стоять к Летнему саду спиной и к Неве лицом, то пойдем мы налево.

Рассказ о домах под номерами 2 и 4 по Дворцовой набережной обычно в экскурсию не входят, но в них расположен Институт культуры, в котором я училась. Не могу же я обойти эти дома вниманием и не рассказать вам о них.

В самом начале 19 века место это выглядело так:

Дом № 2 был построен для Ивна Ивановича Бецкого, личного секретаря Екатерины Второй. Сейчас о нем вспоминают редко, а в свое время он был одним из самых видных гоударственных деятелей. Во всяком случае на памятнике 1000-летия Руси который был поставлен в Новгороде в 1862 году, то есть при Александре Втором, в ряду государственных деятелей около Екатерины изображены только Потемкин, Безбородко и Бецкой. Значит, в то время, а тогда с его смерти прошло уже около 70 лет, его вклад в развитие России был у всех на слуху. Иван Иванович Бецкой проводил прогрессивные реформы в области образования и воспитания. Именно он создатель и попечитель воспитательных домов в Москве и Петербурге, инициатор открытия Смольного института и других учебно-воспитательных заведений, президент Академии художеств. Между прочим, фамилия Бецкой - это часть от фамилии его отца - Трубецкой. Иван Трубецкой во время Северной войны был под Нарвой взят шведами в плен, но там время не терял и заделал шведской баронессе ребеночка. Вот так вот, знай наших! Более того, есть версия, что сам Бецкой - настоящий отец самой Екатерины Второй. Якобы будучи на дипломатической службе и ездив в Париж курьером, Бецкой познакомлся там с матерью Екатерины со всеми вытекающими из этого последствиями. А что, вон в "Гардемаринах" маменька Екатерины в исполнении Гурченко кажется очень даже способной на подобные поступки. Так или не так, но Бецкой имел очень большое влияние на молодую императрицу.

Но вернемся к дому, который для него был построен в конце 18 века. Особняк часто называли дворцом. При скромном внутреннем убранстве внешне он выглядел гораздо богаче многих жилых домов, здание включало в себя висячий сад.

Балов и маскарадов хозяин дворца не устраивал, имел здесь значительную коллекцию произведений искусства. В гостях у Бецкого бывали французский философ Дидро, польский король Станислав-Август. Иногда здесь устраивались вечера для воспитанников учебных заведений, подведомственных Бецкому.

В течение 5 лет жил здесь Иван Андреевич Крылов. Он был здесь замечен не только работой над сочинением басен. По утрам он любил ходить по своей комнате, играя на скрипке, совершенно голым. Окна его комнаты выходили на Летний сад. Звуки музыки привлекали прогуливающихся по саду дам, которые, увидев в окне обнажённого мужчину, нередко возмущались. Дошло до вмешательства полиции, которая предписала баснописцу «спускать шторы, в то время как он играет, а то по саду (в этой части) гулять нельзя».

После смерти Бецкого дом был выкуплен в казну и передан принцу Ольденбургскому. Для принца архитектор Стасов перестроил здание, таким мы видемего сейчас. Висячие сады были убраны, на их месте со стороны Лебяжьей канавки и Марсова поля надстроен новый этаж, где разместили танцевальный зал.

Дом Ольденбургских был известен своими музыкальными вечерами. После военных парадов на Марсовом поле здесь принимали сослуживцев Петра Георгиевича по Гвардейскому корпусу и других офицеров.

Дом Бецкова - это тот, который розовый. Это мы на него смотрим со стороны Невы.

А это со стороны Марсова поля, то есть как бы с тыла.

Эх, Питер, Питер, что ни дом, то история...

Дом № 4, зеленый, который стоит к дому Бецкого стенка в стенку и в котором сейчас тоже находится Санкт-Петербургский Государственный Университет Культуры и Искусств, а по-просту Кулёк или Крупа (раньше он носил имя Крупской), был построен по проекту известного архитектора Джакомо Кваренги - с этой фамилией мы еще не раз встретимся.

Особняк часто переходил от одного хозяина к другому, в конце концов его приобрела Екатерина II для фельдмаршала Николая Ивановича Салтыкова. В краеведческой литературе этот дом так и значится - Дом Салтыковых.

В первой половине XIX века в доме размещались датское, английское посольства, в 1820-х годах в здании находилась резиденция австрийского посла Фикельмон. Женой посла была внучка полководца Михаила Илларионовича Кутузова, звали ее Дарья, или аристократично Долли. Известно, что у нее много раз бывал А.С. Пушкин.

Среди преподавателей института культуры распространена версия, что этот именно этот дом Пушкин описал в "Пиковой даме", но литературоведы эту версию не поддерживают. Известно, что дом старой графини находился в центре города, а никак не у Невы, хотя вроде бы описание планировки и совпадает. Так что тут, скорее, выдача желаемого за действительное. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 12:32 Заголовок сообщения: Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 12:32 Заголовок сообщения: |

|

|

Пройдя мимо зданий, в которых находится Университет Культуры, мы останавливаемся около памятника Александру Суворову. На маленького сухонького старичка, которого мы знаем по фильмам и портретам, фигура совсем не похожа - перед нами никто иной, как сам бог войны Марс. И тем ни менее это памятник именно великому полководцу. Памятник ему приказал возвести Павел Первый, с которым Суворов был весьма в непростых отношениях. Но победа Суворова в итальянском и швейцарских походах была столь значительна, что впервые в русской истории было решено поставить памятник при жизни героя. Однако до установки памятника Александр Васильевич не дожил, также, кстати, как и Павел Первый. Памятник несколько раз менял свое место и, наконец, обрел его на Суворовской площади.

Во время блокады Ленинграда памятник планировали спрятать, один из вариантов предполагал его перемещение в подвал соседнего дома. Однако сделать это так и не удалось. Между тем в один из блокадных дней артиллерийский снаряд пролетел рядом с монументом и влетел как раз в тот подвал, где мог быть памятник. Существовала примета: город не будет сдан врагу до тех пор, пока в монументы великих полководцев Кутузова, Барклая-де-Толли и Суворова не попадет хотя бы один снаряд. И действительно - памятники, которые на протяжении всей войны стояли неукрытми, даже во время самых страшных обстрелов остались невредимыми. В первые блокадные дни начала складываться удивительная традиция. Вновь сформированные отряды ополченцев, проходя мимо памятника Суворова, слышали обязательную команду своих командиров "Равнение на памятник", и, как один, поворачивали головы в сторону полководца.

Переходя дорогу к Марсову полю, я наткнулась на смешной автомат по продаже зонтов. Раньше я таких не видела. Но, вообще-то, учитывая особенности нашей питерской погоды, в них есть смысл. :D

Памятник Суворову в образе Марса стоит к Марсоу полю спиной. Есть версия, что именно памятник дал современное название этому месту.

Вообще, когда-то в самом начале постройки Петербурга на этом месте было то ли поле, то ли болото. Постепенно его осушили, назвали Большим лугом и использовали для проведения смотров войск и праздников в честь побед в Северной войне. Ведь рядом-то, если вы помните, находится Летний сад, то есть место для петровских аустерий, а в нем Летний дворец Петра Первого. Официальные праздники переходили в народные гуляния с кулачными боями, травлей зверей и другими традиционными русскими забавами. Большой луг за 100 лет несколько раз менял свое название - Потешное поле, Царицин луг, а в 1805 году был переименован в Марсово поле - в честь бога войны Марса.

Особено преувеличенное значение воинским парадам придавал Павел Первый. Как известно, он питал к ним слабость и часто устраивал на Марсовом поле смотр войск. Однажды, гласит легенда, Павел остался крайне недоволен тем, как маршировал Преображенский полк. Разгневанный император крикнул нерадивым солдатам: "Кругом…марш! В Сибирь!" Не смея ослушаться, полк развернулся и в полном составе, строем направился в сторону Московской заставы, а оттуда - за пределы города, намереваясь любой ценой выполнить приказ императора. Лишь в Новгороде гонцам Павла удалось отыскать полк, зачитать ему приказ о помиловании и вернуть солдат обратно в Петербург.

Знаменитые парады на Марсовом поле воспеты петербургскими поэтами, изображены на полотнах художников. На Марсово поле сходились толпы любителей воинского строя и барабанной музыки. Между прочим, это было одним из существеннейших отличий новой столицы от первопрестольной. «Петербург будит барабан, Москву - колокол».

Люблю воинственную живость

Потешных Марсовых полей,

Пехотных ратей и коней

Однообразную красивость.

А. Пушкин. "Медный всадник"

XX век превратил Марсово поле в своеобразное кладбище революционеров — здесь были торжественно захоронены останки участников Февральской и Октябрьской революций.

К 40 летию Октябрьской революции в центре памятника "Борцам революции" был зажжён первый в СССР вечный огонь. Его воспламенили факелом, зажжённым в мартеновской печи Кировского завода. Именно от этого огня был зажжён вечный огонь у стен Московского Кремля и на Пискарёвском кладбище Ленинграда.

Это место во время свадебной прогулки традиционно посещается молодожёнами с гостями. И, увы, по вечерам и ночью, погреться "на огонек" приходит и маргинальная публика.

В советское время Марсово поле безусловно являлось объектом идеологического влияния, во времена начала перестройки были даже проекты чуть ли не сноса его. К счастью, разум восторжествовал, и сейчас это, с одной стороны, монумент всем погибшим в нелёгкие послереволюционные годы, а с другой - просто один из красивейших скверов Санкт-Петербурга.

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 12:39 Заголовок сообщения: Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 12:39 Заголовок сообщения: |

|

|

Прогулявшись по Марсову полю и вернувшись к памятнику Суворову, обратите внимание на здание, которое стоит с другой стороны от Суворовской площади.

Это Мраморный дворец, который Екатерина II подарила своему фавориту Григорию Орлову. Подарок был сделан за активное участие Орлова в событиях 1762 года, в результате которых императрица оказалась на русском престоле. Ответным жестом графа стал подарок - огромный бриллиант, названный "Орлов". По одной из легенд императрица сама сделала набросок будущего здания. Нижнюю часть фасада Мраморного дворца облицовали гранитом, а вместо штукатурки по предложению архитектора для облицовки стен было решено использовать 32 сорта мрамора. Отсюда и его название - "Мраморный дворец". Белый мрамор привозили из Италии, это оказалось дешевле, чем везти его с Алтая или Урала. Остальной же облицовочный материал добывали в карьерах близ Ладожского и Онежского озёр. Мрамор использовали и при оформлении десяти внутренних залов здания. Мраморный дворец стал первым петербургским зданием, облицованным природным камнем.

Мраморный дворец строился так долго, что граф Орлов умер ещё до завершения работ. Одно время здесь жил пленный лидер польских конфедератов Тадеуш Костюшко. Потом его занимал бывший польский король Станислав Август Понятовский. Он обитал здесь вместе со своим двором из 167 человек и 83 представителями свиты. Для приёма короля и его окружения часть Мраморного дворца была перестроена, однако и после этого Понятовский жаловался на тесноту. Именно в Мраморном дворце Павел I посмертно короновал Понятовского.

В дальнейшем в этом дворце жили Великие князья. После революции большая часть коллекции Мраморного дворца была передана Эрмитажу, а в 1937 году в здании разместился музей имени Ленина. У входа установили броневик, с которого Ленин выступал в день своего прибытия в Петроград 3 апреля 1917 года. Если я правильно помню, то именно в этом дворце меня принимали в пионеры.

В 1992 году Мраморный дворец был передан Русскому музею. В настоящее время в нем в основном проводятся временные выставки современного искусства.

Броневик был отправлен в Артиллерийский музей. На его месте установили памятник Александру III. Памятник этот весьма своеобразен. Считается, что его автор, скульптор Паоло Трубецкой, обратился к национальной теме. Александр III представлен в образе богатыря – мощного и спокойного. Под стать седоку и конь. Ну, наверное, можно и так считать. Моя же бабушка называла этот монумент: "На столе - комод, на комоде - бегемот" и утверждала, что это была карикатура.

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 14:27 Заголовок сообщения: Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 14:27 Заголовок сообщения: |

|

|

Мы с вами находимся на Миллионной улице. Если кто-то жил в Ленинграде до начала массового переименования, то знает ее как улицу Халтурина. На мой взгляд, Миллионная звучит лучше :D Застроена она была каменными домами аристократов, которые желали поселиться ближе к императорской резиденции. Именно по ней мы выйдем к Дворцовой площади.

На самом деле Миллионную улицу знают все. Ну, по крайней мере, одно здание на ней. Именно на Миллионной стоят Атланты, которые "держат небо на каменных руках". Я говорю про здание Нового Эрмитажа, портик которого украшают эти знамените фигуры, являющиеся одним из символов Петербурга.

Возможно, не все знают, что музейный комплекс "Эрмитаж" состоит из пяти соединенных между собой зданий: Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Большой (Старый) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр. Здание Нового Эрмитажа было построено в середние 19 века и было предназначено специально для художественных произведений. Точнее сказать, это здание было в России первым, которое специально строили именно под музей, то есть без сочетания его с помещениями для придворных балов, ужинов, премов и других увеселений. Именно в это здание были перенесны и здесь расположены основных художественные сокровища Эрмитажа, к обозрению которых допускался, впрочем, весьма ограниченых круг посетителей.

Но прежде чем мы подойдем к атлантам, мы, идя по Миллионной улице, перейдем Зимнюю канавку - так называется небольшой канал, который соединяет Неву (она находится за зданиями по правую нашу руку, ведь мы движемся к Дворцовой площади) и Мойку (которая как раз в этом месте делает такой изгиб, что находится прямо за зданиями по левую нашу руку). Через Зимнюю канавку перекинуты три моста. Миллионная улица проходит по среднему из них, 1-му Зимнему. Интересно, что при Петер Первом на этом месте находился первый деревянный подъемный мост. В таком же виде, как мы его знаем, мост был поставлен в середине 18 века и сохранился без каких-либо переделок. Мост не имеет решёток, и в качестве ограждений служат сплошные гранитные парапеты. Рядом с мостом находится спуск к Зимней канавке.

Стоим на мосту и смотрим налево

А вот такой вид открывается перед нами, когда мы остановимся на мосту и посмотрим в сторону Невы.

С моста мы видим арку-галерею, которая соединяет здания Большого Эрмитажа и Эрмитажного театра, под ней горбатый Эрмитажный мостик, а за ним уже будет Нева.

Странное очарование этого места сделало его привлекательным для прогулок тет-а-тет. Графиня Головина в своих рассказах, записанных и опубликованных князем П. А. Вяземским, вспоминает, что испытала немало счастливых мгновений именно во время прогулок по Зимней канавке. Соблюдая этикет, Головина в числе других приближенных Екатерины II постоянно находилась при императрице и не могла надолго покидать дворец. Строгие правила тяготили многих придворных дам, а воображение будоражили упоительные картины - ведь напротив Зимнего располагались гвардейские казармы. Но вскоре фрейлины нашли выход и стали назначать офицерам свидания под фельтеновской аркой.

Впрочем, здесь происходили не только радостные, но и трагические события. В одной из петербургских газет за 1868 год было напечатано следующее: "Вчера, 12 октября, во втором часу пополудни с моста через Зимнюю канавку бросилась в воду женщина. Самоубийцей была некая Юлия Перова, снимавшая угол на Мещанской улице. Судя по всему, на роковой шаг она решилась из-за неразделенной любви, ибо в руках она сжимала дагеротип молодого человека, вероятно, ее возлюбленного".

Заметка произвела сильнейшее впечатление на П. И. Чайковского. В марте 1890 года, работая над оперой на сюжет пушкинской "Пиковой дамы", композитор попросил своего брата, Модеста, вставить в уже законченное им либретто сцену самоубийства Лизы на Зимней канавке. К письму с этой просьбой, отправленному из Флоренции, Петр Ильич приложил вырезку из петербургской газеты.

Вероятно, композитор слыхал и о встречах придворных дам с гвардейцами под эрмитажной аркой - чем во многом объясняется перенос действия оперы из XIX века (как в пушкинской повести) в 70-е годы XVIII века, в царствование Екатерины II. Интересно и то, что в либретто гвардейский полк Германна расквартирован на Мойке.

Создавая "Пиковую даму", Чайковский писал Глазунову: "Дойдя до сцены у Зимней канавки, я почувствовал какой-то мистический холодок, мне кажется, что сейчас я переживаю очень загадочную стадию на пути к могиле". В ноябре 1890 года, вернувшись в Петербург, Петр Ильич жаловался брату, что новая опера "язвами источила душу", что его терзают недобрые предчувствия. Накануне премьеры композитор подолгу гулял вдоль Зимней канавки, а в дневнике вновь и вновь возвращался к размышлениям о собственной смерти. Хандра Чайковского была столь велика, что заставила его надолго уехать из столицы...

С аркой-галереей над Зимней канавкой тоже связана история, по видимому, являющаяся историческим анекдотом. Когда галерея была построена, завистники попытались оклеветать архитектора Кваренги в глазах императрицы, и пустили слух, что арка очень непрочна и может упасть в любой момент. Екатерина, дабы развеять все домыслы, приказала устроить в галерее грандиозный пир со множеством приглашенных. Арка-мост, проект которой был тщательно продуман и рассчитан, выдержала празднество, после чего вопросы о её непрочности уже не обсуждались. Достоверность этой истории подвергается сомнению, как и сам факт сооружения арки архитектром Кваренги — многие источники сообщают, что арка построена другим архитектором - Ю. М. Фельтеном.

А вот таким бы мы увидели этот мост, если бы, допустим, шли по Зимней канавке на катере.

А с левой стороны мы как раз и видим здание Нового Эрмитажа, подъезд которого украшают атланты.

Новый Эрмитаж - яркий образец "новогреческого" направления, то есть последнего этапа классицизма, когда архитекторы пытались по-новому подойти к античному наследию, использовать какие-то еще не примениявшиеся доселе приемы и вдохнуть новую жизнь в отмирающий стиль калссицизма. Несмотря на некоторую жесткость линий и сухость пропорций, в здании есть своеобразная красота.

Крупные плоскости стен подчеркнуты фигурами художников и скульпторов прошлого, установленными на специальных консолях на фоне гладких стен. Окна второго этажа украшены эмблемами искусств, создающими орнамент. И, конечно же, особой выразительностью отличается подъезд Нового Эрмитажа.

Это гранитный портик, поддерживаемый десятью колоссальными фигурами. Мощные тела атлантов застыли в напряжении. Представьте себе, фигуры выполнены из монолитных кусков гранита. До 1930-х годов вход в Эрмитаж находился именно здесь, но потом он был перенесен, и сейчас вход в музей для экскурсионных групп находится со стороны Невы, а для индивидуальных посетителей со стороны Дворцовой площади. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 14:59 Заголовок сообщения: Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 14:59 Заголовок сообщения: |

|

|

И, наконец, Милионная улица ведет нас на главную площадь Петербурга - Дворцовую.

Про Дворцовую площадь можно рассказывать с точки зрения культуры, архитектуры и 300-летней истории.

Зимний дворец на Дворцовой площади - бывшая царская резиденция, символ архитектурного стиля елизаветинское барокко, самый большой дворец в Петербурге. С первых советских лет здесь работает самый известный в России музей - Государственный Эрмитаж.

В таком виде, как мы его знаем сейчас, Зимний дворец был построен в середние 18 века по проекту Ф. Б. Растрелли. Он же составлял и план примыкающей у нему площади. Франческо Бартеломео Растрелли писал, что "строение каменного Зимнего дворца... строится для одной славы всероссийской". Это одно из последний и наиболее совершенных произведений великого зодчего. В нем он отразил черты, свойственные русской архитектуре: сочетание мощи и размаха с неисчерпаемой жизнерадостоностью. Ясность прямоугольного плана дворца, четкое раположение помещений внутри него сочеталось с разнообразием, пышностью и богатством его наружной и внутренней отделки.

Как по своему расположению, так и по необычайным для того времени размерам дворец господствовал над всем, что его окружало. На тот момент фасад, выходящих на площадь, считался главным, в центре его были утсроены три арки. За ними лежит Большой двор, имеющий три подъезда.

Все лепные украшения фасадов испольнялись на месте. Масса, состаящая из смеси толченого кирпича и известкового растовора, резалась и обрабатывалась резчиками вручную по данному образцу. Поэтому н было на Зимнем дворуце двух абсолютно одинаковых наличников, и каждый из нах носил печать творчества русских народных мастеров.

Зимний дворец строился в период царстовования Елизаветы Петровны, но закончен был уже после ее смерти. Петром III был отдан приказ приготовить здание к открытию к Пасхе. Приказ был выполнен, но луг перед дворцом остался загромождённым грудами строительного мусора. Здесь оставались избушки рабочих, шалаши, сараи, кучи битого кирпича, песка и камня. Для наискорейшего освобождения площади от всего этого мусора Петром III было принято неординарное решение. Через полицию всем петербуржцам было сообщено, что всё что находится на площади может быть забрано отсюда совершенно бесплатно. В итоге на площадь собрались тысячи горожан, с нетерпением расхватывающих остатки стройматериалов. Площадь была расчищена всего за несколько часов.

Противоположная Зимнему дворцу часть Адмиралтейского луга, как тогда называлась площадь, доставляла неудобство Екатерине II. Постепенно ее старались облагородить.

Весной 1819 года императором Александром I было принято решение о придании этому участку вида, подобающего центру столицы Российской империи. Именно он предложил объединить все здания на противоположной стороне площади под одним фасадом. Разработка планов и чертежей была поручена архитектору Карлу Росси (возможно, вы помните его имя в связи с созданием Михайловского дворца с прилегающими к нему садом и площадью - оба эти проекта разрабатывались им примерно в одно и то же время).

Благодаря изобретательности Росси многие стены и оригинальные интерьеры существовавших на тот момент построек были сохранены. По проекту архитектора вдоль южной границы площади вырос единый протяженный фасад здания Главного штаба, "разорванный" посередине огромной триумфальной аркой. Величественное здание полукругом охватывает Дворцовую площадь, образуя дугу, длина которой около 580 метров.

Основой замысла единого архитектурного ансамбля стало прославление побед русского оружия в войне 1812 года. Отделка фасадов Главного штаба в такой же степени проста и лаконична, как и торжественна. Все постройки Карла Росси на Дворцовой площади выполнены в стиле русского классицизма. Тем более поразительно, как гениальному архитектору удалось связать в единую композицию барочный, щедро украшенный Зимний дворец и строгое, "аскетическое" здание Главного штаба.

После завершения строительства корпусов нового здания, приступили к оформлению триумфальной арки. Собственно говоря, это даже не одна арка, а три связанных между собой арки, декорированные барельефами и обрамляющие вход на площадь со стороны Невского проспекта. Скульптурное убранство арки задумывалось скромнее, нежели впоследствии было реализовано. Императором Александром I был утверждён проект, предусматривающий её строгий классический облик. Однако сменивший его Николай I посчитал нужным оформить арку как сооружение, прославляющее славу и отвагу русской армии. Тогда то и появилось решение установить здесь конную группу Победы.

Эта работа была выполнена русским скульпторами В. И. Демут-Малиновским и С. С. Пименовым. Максимальной выразительности композиция достигает при взгляде с площади. С высоты 36 м, на вершине строения, широко видная издалека, парит триумфальная колесница, влекомая шестёркой коней. Их сдерживают двое воинов, одетых в римские доспехи и вооружённых копьями. В повозке стоит крылатая богиня Ника, простирающая левой рукой штандарт над площадью. В правой руке богини — лавровый венок. Скульптурная композиция раскрывает сущность памятника, символа воинской славы. Этот мотив продолжен во всех элементах арки: орнаменты на стенах арки сложены из воинских трофеев и венков, воинские трофеи сложены при входе на арку с Дворцовой. Победителей приветствуют фигуры богини славы, стремительно летящих на ядре и протягивающие им лавровые венки и пальмовые ветви. Завершая композицию, на площади, на уровне второго яруса окон Штаба, застыли в приветствии фигуры часовых в античных доспехах, протягивая лавровые венки в сторону входящих на площадь.

Создание такой арки было сложным делом не только с архитектурной точки зрени, но и с инженерной. По первым расчётам конструкций металлического завершения триумфальной арки и колесницы с войнами их вес составил 80 тонн.Тогда директором Александровского чугуннолитейного завода англичанином М. Кларком было предложено оригинальное решение. Он предложил выполнить из чугуна только каркасы колесницы и воинов, которые надо было обложить медными листами. В результате вес скульптурной группы уменьшился в пять раз. Такой вариант и был принят. Несмотря на это, вес нагрузки на арку всё равно вызвал опасения у чиновников и других архитекторов. По одной из легенд коллеги Росси по архитектурному цеху (в основном иностранцы), а затем и Николай I, усомнились в надёжности Триумфальной арки. Император тогда сказал зодчему: "А что, братец, вот иностранцы сомневаются: выдержит ли арка собственный вес". Росси ответил: "Ваше величество, я поднимусь на неё во время снятия кружал, и, если она упадёт, я упаду вместе с аркой". Чтобы подтвердить качество своей работы архитектор после разбора строительных лесов вместе со всеми рабочими поднялся на арку. Как оказалось, сооружение выдержало их тяжесть. Эта легенда записана биографом Карла Росси Паниным со слов внучки архитектора.

Арка Главного штаба спроектирована так, что её центр находится на одной линии с центром парадного въезда во двор Зимнего дворца. Позже на этой невидимой линии появилась и Александровская колонна. Говорят, что арка поставлена точно по Пулковскому меридиану, и в полдень она не отбрасывает тень.

Проекты установки в центре Дворцовой площади обелиска или памятника были практически с момента постройки Зимнего дворца, то есть начиная с Растрелли. Но решение об этом было принято лишь Николаем I. В 1829 году работа по его созданию была поручена Огюсту Монферрану. Точка установки колонны со стороны выглядит точным центром Дворцовой площади. Но на самом деле она расположена в 100 метрах от Зимнего дворца и почти в 140 метрах от арки здания Главного штаба.

Вот она на фоне Зимнего дворца:

А вот на фоне Главного штаба:

Александровская колонна выполнена из красного гранита, обработанного близ Выборга, там же, где в это время высекались колонны для Исаакиевского собора. По легенде, монолит предполагалось использовать именно для строительства храма. Но получив монолит более длинный чем необходимо, было принято решение о его использовании на Дворцовой площади. На самом деле, эту колонну высекали по специальному заказу для памятника. Руководил этими работами техник-самоучка 20-летний Василий Яковлев. Получив заказ на изготовление монолита, он взял на себя обязательство в случае неудачи с первым, "безвозмездно отбить и доставить в Петербург второй, третий и так до тех пор, пока потребный камень не займёт своего места на Дворцовой площади". Одновременно с этим неподалёку из найденной в районе Летсарма глыбы изготовили гранитный блок в 25 000 пудов для пьедестала.

При транспортировке колонны произошла авария - ее веса не выдержали опоры причала, и она рухнула в воду. Монолит загружали на судно 600 солдат, срочно прибывших из соседней крепости. До Петербурга судно с колонной буксировали два парохода. На постамент же Александровскую колонну установили всего за 40 минут. Для подъёма монумента были сооружены специальные строительные леса, которые заняли почти всю Дворцовую площадь. В подъёме колонны были заняты 2 400 солдат. За её установкой наблюдало более 10000 человек, специально приезжали иностранные гости.

Колонна не врыта в землю и не укреплена на фундаменте. Она держится только за счёт точного расчёта и своего веса. Это самая высокая в мире триумфальная колонна. Её вес более 600 тонн, высота - 47,5 метров. Она немного, но выше Вандомской колонны, установленной в 1810 году в честь побед Наполеона в Париже.

На вершине колонны расположена семиметровая скульптура ангела. Лицу ангела были приданы черты Александра I, что было сделано по требованию Николая I.

На барельефе со стороны здания Главного штаба изображена фигура Победы, заносящая в книгу Истории памятные даты: "1812, 1813, 1814". Со стороны Зимнего дворца - две крылатые фигуры с надписью: "Александру I благодарная Россия". С двух других сторон на барельефах изображены фигуры Справедливости, Мудрости, Милосердия и Изобилия.

Часто встречаются рассказы о том, что в первое время после установки Александровской колонны многие дамы боялись находиться рядом с ней. Они предполагали, что колонна может в любой момент упасть и обходили площадь по периметру. Эта легенда иногда видоизменяется: столь боязливой выставляется лишь одна дама, которая приказывала своему кучеру держаться подальше от памятника.

С Александровской колонной случались истории, похожие на мистические. Так в дневнике министра иностранных дел Ламсдорфа сообщилось, что с наступлением темноты, когда зажигаются фонари, на монументе повляется светящаяся буква "N". По Петербургу стали ползти слухи, что это предзнаменование нового царствования в новом году. На следующий день граф разобрался в причинах явления. На стёклах фонарей было вытравлено название их изготовителя: "Simens". При работе светильников со стороны Исаакиевского собора на колонне отражалась эта буква.

В 1925 году было решено неуместным наличие на главной площади Ленинграда фигуры ангела. Была предпринята попытка укрыть его колпаком, что собрало на Дворцовую площадь достаточно большое количество прохожих. Над колонной повис воздушный шар. Однако, когда он подлетал к ней на необходимое расстояние, тут же дул ветер и отгонял шар. К вечеру попытки укрыть ангела прекратили. Немного позднее появился план заменить ангела на фигуру В. И. Ленина. Однако и это не было реализовано.

Хотя существует предание, что после революции Ангел с Алаксандровской колонны был снят и некоторе время на ней ничего не было. Но когда Дворцовую площадь начали готовить к съемкам массовых сцен для кинофильма "Октябрь", Сергей Эйзенштейен потребовал вернуть фигуру Ангела, хотя бы на время съемок. Фильм сняли. Об Ангеле будто бы забыли С тех пор он стоит на своем месте.

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 15:05 Заголовок сообщения: Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 15:05 Заголовок сообщения: |

|

|

Я подумала, что, может быть, кому-то понадобится маршрут, по которому мы "шли", рассмотреть на карте, поэтому отметила места, о которых писала, здесь.

Я бы с удовольствием сделала и скрин-шот, но полностью карта на экран не помещается, а если делать мельче, то уже ничего не понятно. А так можно посмотреть с подробностями. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 15:14 Заголовок сообщения: Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 15:14 Заголовок сообщения: |

|

|

Давайте будем считать, что весь маршрут мы прошли за один день, и уже наступает вечер. Ну, и в довершении всего, давайте помечтаем, что нам повезло с погодой. :D

Потому что тогда мы можем продолжить нашу экскурсию и посмотреть на ночной Санкт-Петербург, который в это время выглядит более романтично и загадачно.

От Дворцовой площади по Невскому проспекту мы доходим до улицы, которая называется Большая Конюшенная, а те, кто жил в Ленинграде, знает как улицу Желябова.

Застраивалась эта улица в середине 19 века. Участки в непосредственной близости от Невского проспекта ценились исключительно высоко, поэтому строились здесь зажиточные и очень богатые домовладельцы. Во времена Александра Второго в Петербурге неизменной популярностью пользовался анекдот о том, как однажды, проезжая по Большой Конюшенной, император обратил винмание на новый дом № 13. "Чей это дом?, - Заинетервовался Александр Второй. - "Булочника Вебера", - ответили ему. Государь улыбнулся: "У него хорошие дрожжи".

Но и на этой короткой улице встречаются здания различных эпох. Во времена Анны Иоановны на этой улице была построена церковь Святой Анны. Она была возведена на участке шведско-финской общины, прихожанами молитвенного дома стали финские и шведские торговцы и ремесленники, жившие в этом районе. В дальнейшем совсем рядом была построена шведская церковь, а эта так и осталась за финским приходом.

Среди моих предков по маминой линии есть фины. Возможно, что они посещали эту церковь. В советское время в этом здании был "Дом природы", а в 2002 году церковь была передна финской общине. В настоящее время несколько домов около церкви отдано в аренду Институту Финляндии, здания были отреставрированы и сейчас в них работает культурно-образовательный центр "Дом Финляндии".

На противоположной Большой Конюшенной улицы высится один из крупнейших универсальных магазинов города - Дом ленинградской тороговли, то есть ДЛТ. В Ленинграде это был известнейший магазин. Наряду с Гостиным двором и Пассажем абревиатура ДЛТ по праву считалась замечательной торговой маркой - в этих магазинах даже в ту пору уж чего-нибудь да дефицитного достать можно было. Лично мне ДЛТ запомнился отличнейшим отделом косметики, оттуда же у меня было пару летних платьев и наборы посуды с детским рисунком для моих дочек Магазин этот существует и сейчас, да уж все это не то.

А вот рядом есть здания, в котором и по сию пору все осталось так, как и раньше.

Большая Конюшенная, дом 27 - Театр Эстрады. Тот самый, в котором в 1944 году начал работать Театр Миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Сейчас Театр Эстрады носит его имя, а руководит им Юрий Гальцев. В советское время билеты туда было не достать, и я жутко завидывала тем счастливцам, которые какими-то волшебными путями туда попадали.

Большая Конюшенная, дом 25. Здесь находится знаменитая пышечная на Желябова. Пышечные являются культурным явлением Петербурга, а именно эта - самая старая. Это то место, где, отстояв большую очередь, можно было купить самые вкусные пышки в Ленинграде. Сейчас это заведение внесено в Красную книгу памятных мест Петербурга, и ему запрещена смена профиля. За последние 50 лет в пышечной не изменился ни ассортимент, ни рецепты приготовления основных двух продуктов: кофе и пышек. Если будете идти мимо, зайдите, попробуйте. Пышки точно вкусные (к тому же еще и очень дешевые - как и в те времена), за кофе не ручаюсь, в советское время его, кажется, разводили в ведрах, но вообще-то знающие люди говорят, что и кофе там вполне приличный.

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 15:29 Заголовок сообщения: Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 15:29 Заголовок сообщения: |

|

|

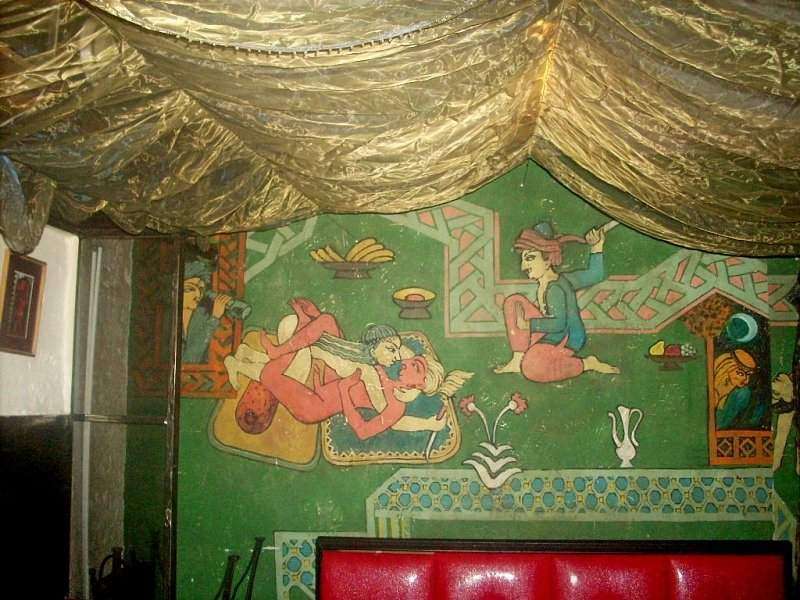

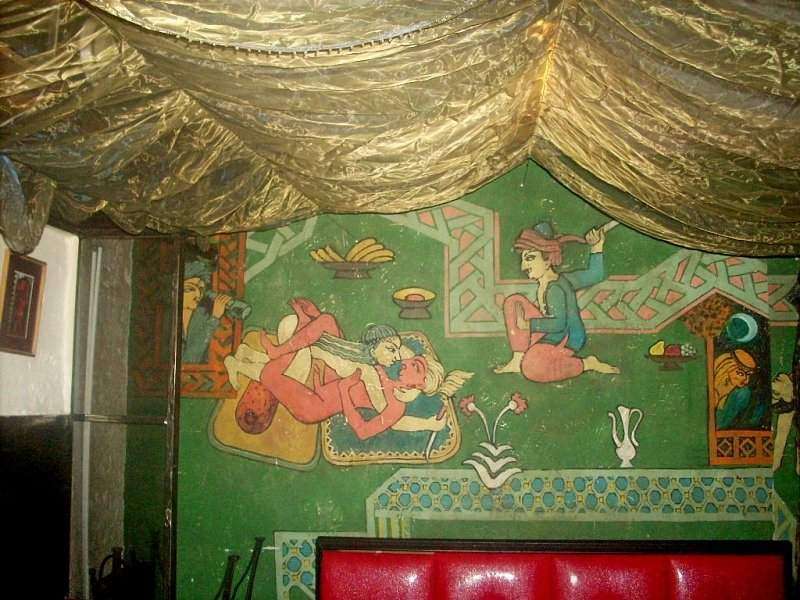

Но я хочу вас пригласить в другое учреждение общественного питания - кафе "Саквояж для беременной шпионки". Находится он на Большой Конюшенной в доме 17.

"Саквояж" необычен своим интерьером, хотя есть там и дороговато, так что покушать можно заранее - на Невском и его окрестностях достаточно недорогих "питательных" заведений, работающих вечером. А в "Саквояж" можно просто прийти потусоваться и поглазеть, заказав что-нибудь недорогое для приличия. Чтение меню, кстати, отдельное развлечение. Каждое из блюд имеет собственное название, что-то типа Домашний куриный суп «Последний привет от курочки Рябы» или Грибной жульен попался в плен.

«Саквояж беременной шпионки» - это ресторан-развлечение, ресторан-аттракцион. Пожилых консервативных родственников туда, конечно, вести не стоит, дабы не шокировать, а вот тем, кто помоложе, наверное, будет весело.

Интерьер «Саквояжа» насыщен деталями и подробностями шпионской жизни. При их внимательном изучении, понимаешь - да, эта служба опасна и трудна не на шутку. Стены в «Саквояже» имеют не только уши, но прочие части тела. Из них так и лезут шпионы, каждый имеет табличку с именем (кстати, все имена подлинные).

Некоторые шпионы представлены на стенах в виде уже неживых тел. Тему черного юмора в «Саквояже беременной шпионки» усугубляют такие милые вещи, например, как столик в виде гробика. На стенах – старинные фотки, смакующие древние автокатастрофы. Действительно, «Лорен-Дитрихи» и «Студебеккеры» необычайно прекрасны в разбитом виде.

По вечерам, кроме понедельника, в "Саквояже" играет живая музыка. Главная героиня – беременная шпионка, расхаживает по залу и занимается своим делом – вербует, выслеживает, передает шифровки. Народ есть, пьет, танцует и веселится. По пятницам и субботам в «Саквояже» шоу-программа, естественно подстать интереьрам и духу заведения.

Остается добавить, что уйдем мы из кафе незадолго до 12 часов ночи, так как полночь в Петербурге все таки следует встречать в более романтическом месте. Поэтому имейте ввиду, что официанты в "Саквояже" весьма неторопливы. Это с одной стороны хорошо: если у вас до полуночи много времени, то можно спокойно осматривать интерьер и дать отдых ногам. Если же времени немного, то нужно самому пройти на барную стойку и взять меню. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 15:42 Заголовок сообщения: Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 15:42 Заголовок сообщения: |

|

|

Выйдя из кафе, пройдем еще несколько шагов в сторону от Невского проспекта и увидим надпись КАПЕЛЛА.

Сворачиваем под арку и попадаем во дворы Капеллы. Но пройти эти дворы мы должны успеть до полуночи, потому что в 12 ччасов ночи они запираются.

Капелла - это знаменитый концертный зал Петербурга, идеально подходящий для концертов хоровой и симфонической музыки. А также Капеллой называют концертную организацию, включающие в себя хор и оркестр, которой этот концертный зал и принадлежит, а также Хоровое училище, старейшее профессиональное музыкальное учебное заведение, знаменитое своим хором мальчиков.

Для любого хора петь в Капелле - величайшая честь. Знаю это не понаслышке, так как сама заканчивала музыкальное училище, и наши отчетные годовые концерты проходили именно здесь. Каждый раз это было Событие.

Но, конечно, почти в 12 часов ночи мы не пойдем на концерт, а просто побудем в благоустроенных дворах, через которые от Большой Конюшенной можно пройти на набрежную реки Мойки.

Если вы приедете в наш город в период белых ночей, то дворы Капеллы будут выглядеть так:

В августе же уже так:

Может быть нам повезет и здесь в типичной петербургской обстановке мы сможем послушать кого-нибудь из романтичных уличных музыкантов.

Дворы Капеллы вам наверняка знакомы по фильму "Невероятные приключения итальянцев в России".

Только по этому фильму совсем-совсем нельзя судить об архитектура нашего города. Так во дворах Капеллы нет и никогда не было никаких львов.

И фонтан - тоже выдумка Эльдара Рязанова. Также, как и опера, идущая на сцене концертного зала.

Режиссер расположил несуществующий фонтан как раз посередине третьего по ширине моста в Петербурге. Мост носит название "Певческий" именно благодаря соседству с Певческой капеллой. Нынешняя длина Певческого моста составляет 24 м, ширина - 72 м. По нему мы выходим на Дворцовую площадь |

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 16:03 Заголовок сообщения: Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 16:03 Заголовок сообщения: |

|

|

В ночное время площадь выглядит совсем не так как днем. Все здания украшены подсветкой.

Далее маршрут нашей прогулки будет лежать к Исаакиевскому собору вдоль Адмиралтейства и Александровского сада.

В это время собор, конечно же закрыт, но в летний сезон вечером и ночью есть возможность посетить колоннаду Исаакиевского собора, подняться на высоту 43 метров и полюбоваться панорамой Санкт-Петербурга.

Насколько мне известно, вечерние и ночные экскурсии на колоннаде проводятся с 18.00 до 23.00 в период с 1 мая до 1 ноября. Экскурсия - это включенный там аудиогид, который подробнейшим образом расскажет, где и что вы видете. После этого времени аудиогоид уже не работает, так что если это для вас важно, то стоит прийти сюда после дневного осмотра Дворцовой площади, а ночью просто совершить прогулку вокруг собора, чтобы полюбоваться подсветкой. После полуночи же подняться на колоннаду можно до 4 утра, но только до 20-х чисел августа, потом сделать это уже не получится.

Стоимость подъема на колоннаду в ночное время в этом году, кажется, была 350 рублей. Фото и видеосъемка бесплатно.

Но имейте ввиду, что вам предстоит подняться на 211 ступенек вверх, а потом столько же пройти вниз. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 16:27 Заголовок сообщения: Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 16:27 Заголовок сообщения: |

|

|

Наверняка многие достопримечательности Петербурга вы узнаете даже с высоты птичьего полета.

Например, Петропавловскую крепость с золотым шпилем. А второй шпиль, уже на этом берегу Невы, принадлежит Адмиралтейству, фасады которого сейчас реставрируют. Зеленое здание правее Адмиралтейства – это Зимний дворец.

Если, стоя на колоннаде, перевести взгляд еще правее, то можно увидеть самый центр Петербурга. Определить, где проходит Невский проспект, можно, если найти глазами собор Спас-на-Крови и зеленый купол католической церкви святой Екатерины. Вот примерно на этой линии и лежит Невский.

Правее Спаса-на-Крови, вдалеке, виден маленький золотой шпиль Михайловского замка, а еще правей острый взгляд может рассмотреть бело-голубой силуэт Смольного собора, построенного Растрелли. Левее Спаса-на-Крови, ближе к нам – большой темный купол Казанского собора.

Невский проспект выходит к Дворцовой площади, на которой хорошо видна Александровская колонна.

Прекрасный вид открывается на самый большой остров дельты Невы — Васильевский. С колоннады прекрасно видно бело-зеленое здание самого первого российского музея – Кунсткамеры. Силуэт его многоярусной башня со сложным купольным завершением – один из символов Петербурга.

Левее Кунсткамеры расположено здание Академии наук, возведенное выдающимся мастером русского классицизма, уже знакомым нам Джакомо Кваренги.

Следующее здание стоит к Неве торцом. Это здание «Двенадцати коллегий», одно из самых ранних сооружений на стрелке Васильевского острова. Оно предназначалось для высших органов государственного управления — Сената и коллегий, учрежденных Петром I взамен «приказов», и построено по проекту Доменико Трезини, который являлся одним из самых первых архитекторов нашего города и построил Петропавловский собор и Летний дворец Петра Первого в Летнем саду.

Здание «Двенадцати коллегий» - 12 зданий близнецов, протянувшихся от Невы вглубь Васильевского острова. В 19 веке на смену коллегиям пришли Министерства, которые были размещены в других зданиях, а здесь, в помещениях коллегий уже почти 200 лет размещается Санкт-Петербургский университет.

Рассматриваем Университетскую набережную дальше. Большое здание с красной крышей, трехэтажной центральной частью и двухэтажными крыльями – так называемый дворец Петра Второго, сейчас тоже принадлежит университету.

Левее его мы видим богато украшенное желто-белое здание Манежа Первого кадетского корпуса. Когда-то в этом месте был наплавной деревянный Исаакиевский мост, первый мост в Петербурге, построенный уже после смерти Петра Первого, ибо Петр Алексеевич вообще не хотел, чтобы в Петербурге были мосты, а желал, чтобы все передвигались на лодках, как в Венеции. Напоминанием об этом мосте служат береговые устои с гранитной облицовкой и закругленными лестницами, которые хорошо видно на набережной.

Большое желтое здание на том берегу Невы – дворец ближайшего сподвижника Петра Первого Александра Даниловича Меншикова. Довольно длительное время царь жил в Петербурге в небольшом домике, а надобно было принимать послов и иностранных гостей. Вот для этого и служил дворец Меншикова, ибо характер Александра Даниловича и любовь его к роскоши как нельзя лучше соответствовали этой цели.

Следующее большое светло-коричневое здание на Университетской набережной – Академия художеств, одно из самых выдающихся произведений русского зодчества XVIII века. На куполе Академии художеств восседает бронзовая богиня искусств и ремесел Минерва, имеющая внешнее сходство с Екатериной II, украшают здание статуи Геркулеса и Флоры. С Академией художеств связаны имена большинства выдающихся русских архитекторов, скульпторов, живописцев, граверов. Здесь учились многие замечательные живописцы, скульпторы и архитекторы, чьими трудами и талантами формировался впоследствии неповторимый облик Санкт-Петербурга – Брюллов, Захаров, Воронихин, Репин, Клодт и другие.

Именно перед Академией художеств сидят на набережной знаменитые сфинксы, привезенные в Петербург из Египта. Правда, с колоннады Исаакиевского собора их сложно увидеть.

Справа от здания Академии художеств находится Румянцевский сквер. В центре сквера среди столетних лип и кленов высится серый гранитный обелиск, увенчанный бронзовым орлом. Он был сооружен по указу Екатерины II в честь пoбед русского войска под командованием фельдмаршала Румянцева в Русско-турецкой войне. На его пьедестале надпись: «Румянцева победам». Место для обелиска выбрано не случайно: именно здесь, в Сухопутном шляхетском корпусе, учился Румянцев.

В наше время в сквере рядом с Академией художеств установили бюсты художников Репина и Сурикова.

Университетская набережная переходит в набережную лейтенанта Шмидта, и тут надо сказать о том, что Васильевский остров - это морские ворота Петербурга. Именно на Васильевском острове находятся и порт, и судостроительные заводы. Если посмотреть даль, то на горизонте можно увидеть их подъемные краны и современные здания Приморского района.

Переведем свой взгляд на этот берег Невы. Желтое здание, которое расположено рядом с Исаакиевским собором – это здание Сената и Синода. Это последний крупный проект Карла Росси. Построено оно было для двух государственных органов управления Российской империи: Сената, то есть законосовещательного учреждения и Святейшего Правительствующего Синода, то есть органа церковного. В настоящее время в одном крыле здания размещается Конституционный Суд Российской Федерации, в другом, который ближе к Исаакиевскому собору, - Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина.

Продвигаясь по колоннаде, мы видим купола двух красивейших соборов Петербурга: справа - Никольский морской собор, слева – Троицкий собор, второй по величине после Исаакиевского. Территория вокруг них и за ними застроена в основном доходными домами. Вдали за Никольским собором можно увидеть бывшую Нарвскую заставу.

Рассмотрим сверху Исаакиевскую площадь. Прямо перед нами Мариинский дворец, построенный по проекту архитектора Штакеншнейдера. Дворец расположен на южной стороне площади, вдоль Синего моста через Мойку. Еще раз прошу обратить внимание, что перед дворцом находится мост, самый широкий - 97,3 м – мост Петербурга. Если об этом не знать, можно этого и не заметить, настолько не похож он на мост в привычном нам виде. У этого дворца большое «политическое» прошлое - после Февральской революции здесь заседало Временное правительство. И настоящее его не менее политическое – это место заседаний городского парламента — Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В центре площади памятник Николаю Первому.

Названия этих двух гостиниц, наверное, у вас на слуху. Левее находится гостиница «Астория». Практически сразу после открытия за ней закрепилась слава одной из лучших и самых современных в городе. До сих пор в городе бытует легенда, что именно в этой гостинице фашисты собирались устроить торжественный банкет по случаю взятия Ленинграда. Соседний с «Асторией» дом принадлежал гостинице «Англетер», в которой в декабре 1925 г. трагическим и загадочным образом оборвалась жизнь поэта Сергея Есенина. В настоящее время перестроенный «Англетер» является частью гостиничного комплекса «Астории».

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 16:42 Заголовок сообщения: Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 16:42 Заголовок сообщения: |

|

|

Собственно говоря, если у вас есть желание, то на колоннаде в пору белых ночей можно остаться и посмотреть оттуда развод мостов.

Но я предлагаю спуститься и продолжить наш путь к Медному всаднику. Конечно, он вам хорошо знаком, по крайней мере по фотографиям и телевизионным кадрам. Но посмотрите, как необычно выглядит он ночью благодаря художественной подсветке.

Переходим проезжую часть и по набережной направляемся направо в строну Дворцового моста, то есть к Эрмитажу.

Время развода Дворцового моста - 1.25, но стоит поспешить и занять место уже к 1.00, так как обычно народу в этом месте собирается довольно много, и можно оказаться не у парапета, а за спинами тех, кто пришел пораньше.

Проходя по набережной, мы минуем пристань со львами. Наблюдать за разводом моств можно и с этого места. А можно сфотографироваться на фоне львов и пойти дальше. Фотографируясь, на стоит забираться на спину льва - фигуры полые и попросту могут погнуться под тяжестью человека.

На мой взгляд идеальным завершением ночной экскурсии по Петербургу будет прогулка на теплоходе. Теплоходы отходят и от пристани со львами, а можно дойти до пристани, которая находится с другой стороны Дворцового моста, то есть рядом с Эрмитажем.

Ночные теплоходные прогулки проходят ежедневно, предложений о них очень много. Раньше, когда таких прогулок было 1-2, билеты на них надо было покупать с утра. Теперь такой необходимости нет, можно это сделать и вечером, но, правда, особенно в мае-июне, до полуночи я бы все-таки не дотягивала. Есть теплоходы, которые просто катают пассажиров, есть рейсы джазовые и просто музыкальные. Насколько мне известно, прогулка под разведенными мостами «Музыкальная ночь на Неве» на теплоходе "Москва" начинается в 01.20 и длится полтора часа, то есть до 02.50. Но экскурсии на ночных теплоходах не проводят, считается, что речь экскурсовода только отвлекает гостей города от созерцания прекрасных видов, поэтому на палубе просто звучит музыка.

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 16:48 Заголовок сообщения: Добавлено: 08 Nov 2013, Fri, 16:48 Заголовок сообщения: |

|

|

| Маршрут прогулки на Яндекс-карте здесь, осталось наяву только снова дождаться тепла и белых ночей. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Владислав Ф.

Зарегистрирован: 07.01.2012

Сообщения: 2279

Откуда: Минск

|

Добавлено: 12 Nov 2013, Tue, 19:41 Заголовок сообщения: Добавлено: 12 Nov 2013, Tue, 19:41 Заголовок сообщения: |

|

|

| Цитата: | | Часто встречаются рассказы о том, что в первое время после установки Александровской колонны многие дамы боялись находиться рядом с ней. Они предполагали, что колонна может в любой момент упасть и обходили площадь по периметру. Эта легенда иногда видоизменяется: столь боязливой выставляется лишь одна дама, которая приказывала своему кучеру держаться подальше от памятника. |

Не знаю, как насчет дам позапрошлого века, но и сейчас находятся люди, которые по вышеописанной причине боятся находится около колонны. Так что вряд ли это относится к области легенд. Тем более, что в биографии Огюста Монферрана, который руководил работами по установке колонны, описывается, что он ежевечерне выгуливал рядом с колонной свою собачку, чтобы рассеять сомнения в надежности установки колонны.

| Цитата: | | Магазин этот существует и сейчас, да уж все это не то |

Чё-то и у меня чем дальше, тем больше такое ощущение крепнет. Вроде и выбор больше, и доступнее все стало, да все оно не то. :? |

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 12 Nov 2013, Tue, 19:52 Заголовок сообщения: Добавлено: 12 Nov 2013, Tue, 19:52 Заголовок сообщения: |

|

|

| Добрый Фей, я думаю, что раз колонна во время войны при бомбардировках не упала, то уже можно не бояться. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

|

|

|

|

|

|

Вы не можете начинать темы

Вы не можете отвечать на сообщения

Вы не можете редактировать свои сообщения

Вы не можете удалять свои сообщения

Вы не можете голосовать в опросах

Вы не можете вкладывать файлы

Вы можете скачивать файлы

|

|