| Предыдущая тема :: Следующая тема |

| Автор |

Сообщение |

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 31 Oct 2013, Thu, 11:07 Заголовок сообщения: Добавлено: 31 Oct 2013, Thu, 11:07 Заголовок сообщения: |

|

|

Добрый Фей, с удовольствием почитаю (я Вас всегда читаю с удовольствием :D )

А я пока продолжу.

А не дать ли нам теперь отдых ногам?

У садового павильона Михайловского сада, или, как его еще называют, павильона Росси, находится пристань, от которой на теплоходике можно отправиться на экскурсию по рекам и каналам нашего города. С воды наш город выглядет по-другому, не так как мы видим его из окна экскурсионного автобуса или гуляя по нему пешком.

Прошлым летом такая поездка стоила 500 рублей и длилась 1 час. Хотя и других причалов на всех набережных – сколько хочешь.

Экскурсия начинается со знакомства с Михайловским замком. Дворец Павла Первого с одной стеной смотрит на Мойку, другой на Фонтанку.

Проплываем мимо самого маленького памятника в Петербурге – «Чижика-пыжика».

Двигаемся к знаменитому зданию цирка Чинизелли, первому каменному стационарному цирку России, одному из старейших цирков в нашей стране. Теперь этот цирк так и называется - Цирк на Фонтанке. Недавно его художественным руководителем стал Вячеслав Полунин, знаменитый Асисяй.

Здание цирка было построено около Симеоновского моста, который получил свое название потому, что рядом находится церковь Симеона и Анны.

Вот это красивое здание на Фонтанке – Шереметьевский дворец. По указу Петра Первого Санкт-Петербург, который уже через 10 лет после основания являлся столицей России, заселяется знатными людьми с целью благоустройства отдельных районов. Среди переселенцев оказался генерал-фельдмаршал граф Борис Петрович Шереметьев. Его дворец был построен в середине 18 века. В нем проживало пять поколений Шереметьевых. Чугунная ограда с воротами украшена гербом графов Шереметьевых. После революции с середины 20-х годов почти 30 лет в одном из флигелей дворца жила Анна Ахматова. Так что если вы слышали про Фонтанный дом, то знайте, что это он. Сейчас в этом здании как раз и находится музей Анны Ахматовой.

На этом же берегу Фонтанки находится Екатерининский институт. Все, наверное, слышали про Смольный институт благородных девиц. Туда принимали девушек из обеспеченных семей. В Екатерининский же институт принимали детей незнатных небогатых дворян.

Раньше это здание знал любой хороший студент нашего города, потому что в нем располагался отдел Публичной библиотеке, куда пускали тех, у кого еще не было высшего образования. Приходишь, заказываешь книги, тебе их из центрального здания, которое находится на Невском, привозят, ты занимаешься. Мною много часов там просижено. А лет 10 назад для Публички выстроили новое здание около метро «Парк Победы», и правила прохода в библиотеку поменялись, а в бывшем Екатерининском дворце оставили нотный и газетный отделы.

На противоположном берегу Фонтанки мы видим здание Шуваловского дворца. Этот дворец в свое время прославился своими балами и концертами. Писали, что большой зал дворца вмещал более 1000 человек «и никому не было тесно».

А это, наверное, самый известный петербургский мост – Аничков, украшенный четырьмя скульптурными группами укротителей коней. Когда-то, еще при Петер Первом на этом месте был построен самый первый мост через реку Фонтанку. Он получил свое название по фамилии командира адмиралтейского «работного батальона» Аничкова. В дальнейшем мост несколько раз перестраивался, пока не обрел свой нынешний вид, но название так и осталось. В детстве, мне кажется, каждый ребенок думал, кто же такая эта Анечка, в честь которой назван мост и дворец рядом с ним, и каждого ребенка родители исправляли и поправляли – «Ударение на «И» - АнИчков мост».

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 31 Oct 2013, Thu, 11:29 Заголовок сообщения: Добавлено: 31 Oct 2013, Thu, 11:29 Заголовок сообщения: |

|

|

Здание в лесах – дворец Белосельских-Белозерских. Находится он на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки. Первые владельцы дворца, Белосельские-Белозерские - представители древнейшего княжеского рода, ведущие начало от Владимира Мономаха.. Многие из них были военными, дипломатами, занимали важные посты при царском дворе. Приемы, которые князья устраивали в собственном дворце на Невском, славились размахом и роскошью. По великолепию их сравнивали с императорскими приемами в Зимнем дворце. Князья Белосельские-Белозерские увлекались музыкой, театром, литературой, собирали художественные коллекции, живопись, фарфор, серебро, которые украшали залы дворца. Не так давно во дворце случился пожар, поэтому сейчас идет реставрация. Но сам дворец работает. В нем проводят экскурсии, проходят концерты. Там же расположен Исторический музей восковых скульптур.

Этот участок на левом берегу Фонтанки давно обрёл мистический ореол «Района двойников». Недалеко отсюда жил Пётр Андреевич Вяземский, и однажды, придя домой, увидел в своём кабинете «самого себя, сидящего за столом и что-то пишущего».

А на месте Троице-Сергиевского подворья, которое расположено рядом с этим дворцом, находился в своё время дворец, где перед самой своей кончиной увидела двойника императрица Анна Иоанновна.

Подворье Троицко-Сергиева монастыря

На противоположном берегу расположен дворец, известный каждому ленинградскому ребенку – Аничков дворец, а котором и по сей день находится Городской Дворец Пионеров. Какие там были елки! Какие там были кружки! Но, собственно говоря, и шикарные елки, и отличные кружки остались, а когда-то это была обширная загородная усадьбы с великолепным дворцом и регулярным садом, потому что здесь уже проходила граница Санкт-Петербурга. Дворец был обращен главным фасадом не на Невский проспект, который ещё не имел в те годы значения главной улицы города, а на Фонтанку.

Этот шестиэтажный дом в стиле «северный модерн» на левом берегу Фонтанки – известный Толстовский дом. В нем жило и сейчас живет много деятелей культуры, например, до революции в нем жил писатель Аверченко, а из наших современников Эдуард Хиль. Этот дом «сыграл» во многих фильмах: и в «Приключении принца Флоризеля», и в «Рожденная революцией», и в «Зимней вишне», и еще в десятке других.

Наверняка все, если и не видели на Невском проспекте знаменитый Елисеевский магазин, то слышали о нем. Владели этим (и не только этим) магазином богатейший купец Елисеев. А сами он жил на Фонтанке в этом доме с многочисленными керамическими украшениями. Ну, не во всем, конечно доме, большую часть сдавал. В доме Елисеева с самого начала был лифт. По некоторым данным, это первый в Петербурге дом с лифтом.

Мост через Фонтанку – Ломоносова. Назван он так потому, что в этом месте на правом берегу находится площадь Ломоносова, которую за круглую форму в обиходе называют «ватрушкой». Рассматривая мост, обратите внимание на то, что увенчанные куполами гранитные павильоны служили не только декоративным целям, придавая сооружению романтический облик. В этих гранитных башнях в свое время находились подъемные механизмы разводной деревянной средней части моста.

Планировка всего этого района осуществлена по проекту великого мастера ансамблевой застройки города Карла Ивановича Росси. От площади отходит улица, названная в честь этого архитектора – улица Зодчего Росси. Эта улица уникальна в своем роде. Она формируется двумя сoвершенно одинаковыми зданиями и производит впечатление гигантского парадного зала под открытым небом. Если «проверить алгеброй гармонию», то выявится любопытное обстоятельство. Ширина улицы равна 22 метрам. Столько же — от тротуаров до карнизов зданий. То есть улица в своем вертикальном сечении образует идеальный квадрат. К тому же длина улицы — 220 метров — точно в 10 раз больше её высоты или ширины.

Сразу за мостом по левую руку большое серое здание, построенное перед самой Первой мировой войной - здание Главного казначейства. Сейчас в нем находится Главное управление Центробанка по Санкт-Петербургу, то есть преемственность сохранена. На фасаде - двуглавый орел. На геральдических форумах ему посвящены целые исследования, так как установленный в начале 20 века, выглядит он так, каким его изображали в середине 19-го. Присмотритесь к поверхности, на которой укреплен орел. Из-под него расползлось пятно: своим контуром оно обнаруживает то, что помещалось на этом месте в годы советской власти. Придя к власти, большевики заместили орла типовым декором с ощетинившимися знаменами. Посткоммунистическая эпоха отплатила Советам той же монетой: орел был возвращен на место, и, кажется, вернулся именно оригинал - тот самый, что виден на дореволюционной фотографии. Даже если это новодел – то превосходного по своим художественным достоинствам и исполнению качества. Но... Едва ли это новодел: "нынче так не сделают".

Это здание скрыто сеткой, но я все-таки о нем расскажу, потому что это знаменитый Большой Драматический Театр, БДТ. Много-много лет его главным режиссером был Георгий Александрович Товстоногов, имя которого теперь носит театр. При нем был звездный час этого театра. В нем играли Кирилл Лавров, Олег Басилашвили, Ефим Копелян, Иннокентий Смоктуновский, Людмила Макарова, Зинаида Шарко, Татьяна Доронина, Евгений Лебедев, Сергей Юрский, Андрей Толубеев. Здание театра обещают открыть после реставрации ко дню рождения Петербургу 27 мая следующего года.

А этот длинный желтый дом, вошедший в историю как Глебов дом, знаменит тем, что в нем начиналось восстание декабристов. Глебовым он называется по фамилии первого владельца, а позже в нем был расквартирован гвардейский полк, основой которого послужил второй батальон Преображенского полка, одного из старейших в русской армии. Назывался он сначала Литовским, а потом Московским, достойно проявил себя в Отечественной войне, в частности в Бородинском сражении. Участники тайного Северного общества на своих сходках пели сочиненную К. Ф. Рылеевым и А. А. Бестужевым песню:

Вдоль Фонтанки-реки

Квартируют полки.

Слава!

Квартируют полки

Все гвардейские.

Слава!

Московский полк являлся участником восстания декабристов 14 декабря 1825 года. Кстати, не мог ли заходить в этот дом Адам Мицкевич, которй дружил с некоторыми из декабристов?

Глебов дом находится около Симеоновского моста, который лежит на оси Гороховой улицы. Как раз тут, недалеко от этого места, поселился впервые приехавший в Петербург Николай Васильевич Гоголь. Еще учась в гимназии, Гоголь мечтал о Петербурге, о светлой комнате с окнами на Неву, о том, что найдет в столице поле деятельности, займется литературой. Мечты рухнули сразу после приезда. Дороговизна столичной жизни позволила снять лишь небольшую комнату и, конечно, далеко от Невы.

После солнечной Полтавщины холодный, зимний город, с быстро наступающими сумерками и поздними серыми утрами казался будущему писателю угрюмым и хмурым. Автор "Шинели" в полной мере испытал на себе, что есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз. Подобно Акакию Акакиевичу, Николай Васильевич не имел возможности сшить необходимый зимний плащ, и отходил всю зиму в летней шинели, получая от мороза сильные и колючие щелчки. Гоголю было двадцать лет, когда он поселился на Гороховой. Прожил он здесь недолго, вскоре переехав на другую квартиру, но именно здесь Николай Васильевич впервые наблюдал жизнь маленьких людей, ставших впоследствии героями его Петербургских повестей.

Три похожих дома разного цвета, носящих в народе название «Три сестры». Два дома из трех принадлежали Олениным, глава семьи которой был государственный деятелем, президентом Академии художеств и директором публичной библиотеки. В одном из этих домов весной 1819 года молодой Александр Сергеевич Пушкин впервые встретился с девятнадцатилетней племянницей жены Оленина — Анной Керн, которая приехало в столицу с Украины со стариком-мужем — дивизионным генералом. В вечер первой встречи с Керн юный Пушкин не привлек её внимания, стихов Пушкина она, вероятно, не знала.

Позже, находясь в ссылке в селе Михайловском, Пушкин в стихе, обращенном к Анне Керн, писал:

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты…

А это печально известный в Петербурге «желтый дом», то есть дом сумасшедших. В конце 18 века на набережной реки Фонтанки открылась первая городская общедоступная больница, получившая название Обуховской по расположенным рядом Обуховскому проспекту и Обуховскому мосту. Именно она упоминается в повести Пушкина «Пиковая дама»: "Германн сошёл с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: „Тройка, семёрка, туз! Тройка, семёрка, дама!..“» в Обуховской больнице умер Левша в сказе Николая Лескова : «Тогда один подлекарь сказал городовому везти левшу в простонародную Обухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают. Тут велели расписку дать, а левшу до разборки на полу в коридор посадить».

С конца 19 века больница превратилась в крупное научно-клиническое учреждение. В 1940 году на ее базе была сформирована Военно-морская медицинская академия.

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 31 Oct 2013, Thu, 11:53 Заголовок сообщения: Добавлено: 31 Oct 2013, Thu, 11:53 Заголовок сообщения: |

|

|

Вот это как раз и есть Обуховский мост. Назван он так по фамилии строителя моста, а вслед за ней и площадь на пересечении Московского проспекта с набережной Фонтанки. Прежнее архитектурное оформления мосте не сохранилось. Теперь перилами служат сплошные гранитные парапеты. На устоях моста воздвигнуты гранитные обелиски с круглыми стеклянными фонарями на кронштейнах.

На площадь выходит фасад Университета путей сообщения. В нем учился мой отец, только назывался он тогда Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, то есть ЛИИЖТ, довольно известное и престижное было учебное заведение.

Корпус института тянется и вдоль Фонтанки. А ранее эта усадьба принадлежала князю Юсупову. Его архитектор – Джакомо Кваренги, один из самых знаменитых и плодовитых архитекторов Петербурга. Именно он построил здания Эрмитажного театра, Смольного института благородных девиц (того самого известного всем Смольного), Академии наук и дворца в Павловске. Здание Юсуповского дворца типично для стиля классицизм. За стеной, которую мы и видим с Фонтанки, находится парадный двор и сам дворец.

На противоположной стороне Фонтанки очередной литературный адрес – дом Гавриилы Романовича Державина. Главное здание державинского дома находилось в глубине большого двора, над главным фасадом его тогда высились статуи четырех богинь. К этому корпусу были пристроены симметричные флигели, своими торцами обращенные на набережную Фонтанки. За домом был создан обширный сад с беседками, прудами, мостиками над протоками.

Голубые купола, которые видны издалека – это Троицкий собор, второй по величине собор Петербурга, а до постройки Исаакиевского он был самым большим. Купола расписаны золотыми звездами по голубому фону по личному указанию Николая I: купола должны быть выкрашены наподобие куполов Архангельского собора в Москве и Тверского в Твери.

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 31 Oct 2013, Thu, 11:57 Заголовок сообщения: Добавлено: 31 Oct 2013, Thu, 11:57 Заголовок сообщения: |

|

|

Далее мы сворачиваем направо в Крюков канал, который в 20х годах 18 века был прорыт предпринимателем Семеном Крюковым сначала от Невы до Мойки, а потом позже его продлили до Фонтанки. Предполагалось, что канал будет хорошо служить в качестве водно-транспортной артерии Петербурга. Но эти расчеты не оправдались, и перед первой мировой войной в Городской думе оживленно дебатировался проект засыпки Крюкове канала и создания на этой трассе «проспекта Николая II».

Старинная студенческая песня о нем жива в питерских ВУЗах до сих пор:

Там, где Крюков канал и Фонтанка-река,

Словно брат и сестра, обнимаются,

От зари до зари, чуть зажгут фонари,

Вереницей студенты шатаются.

Они горькую пьют, они песни поют

И еще кое-чем занимаются.

Оборачиваемся назад и видим Троицкий собор во всей его красе.

Крюков канал интересен не какими-то своими архитектурными достопримечательностями, а людьми, которые жили на нем. Так, вблизи Фонтанки на набережной Крюкова канала примечателен дом, который обозначен мемориальной доской. Надпись на ней гласит: «В этом доме 6 мая 1800 года скончался великий русский полководец генералиссимус Александр Васильевич Суворов». На мраморе доски изображены мечи: один — древнерусский, вложенный в ножны, другой – обнаженный, с орденом Суворова на рукоятке. Мечи соединены лентой, гирляндами из листьев лавра и дуба.

Район, по левую нашу руку от канала, издавна носит название Коломна. Первыми жителями Коломны были работники корабельной верфи, мастеровые, лоцманы. Позднее, жителями Коломенской части стали , кроме различных ремесленников, также мещане, военные, купцы, чиновники. В некоторых случаях, в Коломне стали селиться и небогатые дворяне. Коломна сыграла некоторую роль в русской литературе, в ней жили некоторые известные персонажи, из бедных чиновников: Евгений, герой поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник», Акакий Акакиевич Башмачкин, из повести Н. В. Гоголя «Шинель», этот район упомянут им также и в его повести «Портрет». Пушкин воспел Коломну в поэме «Домик в Коломне»:

«…Я живу

Теперь не там, но верною мечтою

Люблю летать, заснувши наяву,

В Коломну, к Покрову - и в воскресенье

Там слушать русское богослужение.."

В конце 18 века на углу Садовой улицы и набережной Крюкова канала был построен Никольский рынок. Это место сочли удобным из-за близости двух водных транспортных артерий: Екатерининского и Крюкова каналов. Сначала рынок назвали "Очаковским", поскольку его строительство было завершено в один день со взятием города Очакова русскими войсками под руководством Суворова. Здание было возведено на средства купеческого общества. В конце 19 века с Сенного рынка на Никольский перенесли "Обжорный ряд". Здесь за 12-15 деревянными столами под навесом питались сезонные рабочие: каменщики, плотники, маляры, штукатуры. Обжорный ряд размещался на площадке вдоль канала. Бульвара к началу ХХ века здесь ещё не было. Но вот уже несколько десятилетий Никольский рынок стоит в запустении. Говорят, что есть проект его реставрации и превращения в гостиницу, но пока чуда не происходит. Кстати, здесь проходили съемки некоторых сцен фильма «Собачье сердце», а из совсем свежих – «Роль».

Название свое Никольский рынок получило из-за того, что рядом находится Никольский морской собор. Земли эти изначально принадлежали морскому ведомству, соответственно и собор строился как морская полковая церковь. В нем отмечались победы русского флота. Освещена она была в честь Николая Чудотворца, покровителя моряков. И по сей день в Никольском соборе венчаются моряки (сама была на таком венчании), а также поминают тех, кто погиб в морских походах, в том числе и в советское время.

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 31 Oct 2013, Thu, 12:16 Заголовок сообщения: Добавлено: 31 Oct 2013, Thu, 12:16 Заголовок сообщения: |

|

|

Из Крюкова канала наш катер поворачивает в канал Грибоедова, который раньше назывался Екатерининским каналом, а еще раньше, видимо за извилистость русла, – речкой Кривушей. И здесь мы попадаем в место, которое называется Семимостье, потому что здесь из одной точки, поворачиваясь по кругу можно увидеть 7 мостов. Правда, сфотографировать их все одновременно да еще из движущегося катера никак не получится. Зато в этом месте можно загадывать желания, говорят, что они сбываются.

А про этот дом, который находится около Харламова моста, точно слышали все-все-все – это дом старухи-процентщицы.

Этот мостик уже не виден с того места, которое называют Семимостье, но зато его изображение очень часто встречается на открытках с видами Петербурга. Это Львиный мостик. Он пешеходный.

Дома около него не являются архитектурными шедеврами, но примечательны тем, что в одном из них в начале прошлого века в нем помещалась Театральная школа, при которой имелся свой театр, на сцене которого выступали учащиеся. Эти школьные спектакли очень нравились Грибоедову, и он часто их посещал вместе с будущим декабристом Александром Бестужевым. На балетном отделении школы училась Авдотья Истомина — впоследствии выдающаяся русская танцовщица, воспетая А. С. Пушкиным, по драматическому отделению школу окончила Екатерина Семенова — великая русская трагическая актриса. О ее игре не раз восторженно отзывался А. С. Пушкин. Надо сказать, администрация школы ревниво оберегала покой своих воспитанниц от встреч с поклонниками их таланта. Но не всегда это удавалось. Известно, например, что в школу под видом сбитенщика не раз проникал молодой офицер. Якубович — будущий декабрист, а юный Александр Пушкин целую весну фланировал по набережной канала возле школы в надежде хоть одним глазком увидеть интересующую его воспитанницу.

Следующий мост через канал Грибоедова – Подьяческий. Мост этот сравнительно новый, ему лет 40-45. Учитывая, что он был сооружен в старой части города, архитектор установил на устоях моста старинные фонари на круглых гранитных опорах, которые стояли ранее на упраздненном ранее мосту в другой части города.

Около этого дома от канала Грибоедова отходит Казначейская улица. Улица эта интересна тем, что в ней на протяжении 6 лет в трех разных домах жил Федор Михайлович Достоевский. И героев своих произведений тоже селил поблизости. В «Преступлении и наказании» названы лишь первые буквы названий улиц. Однако описания настолько точны, что не представляет труда точно определить место действия каждой сцены романа. Так, недалеко от этого места, в Столярном переулке, стоит дом Раскольникова. Дом Сонечки Мармеладовой находится напротив дома, который вы видите на фотографии. Многих своих героев Федор Михайлович поселил на набережной Екатерининского канала, который он иногда называл канавой. Для этого у него были веские основания: уже в первой четверти прошлого века вода в канале стала до такой степени грязной, что ее нельзя было употреблять не только, а пищу, но и для стирки белья.

А дом, который изображен на фотографии – это типичных доходный дом, который был построен с целью получения прибылей от сдачи квартир. Он украшен эркерами, атлантами, лепниной, статуями в нишах и башенкой на углу, характерной для многих доходных домов того времени. Огромные квартиры этого богатого доходного дома предназначались уже в основном для обеспеченных людей.

Демидов мост. Во второй четверти XIX века в Петербурге было возведено несколько чугунных мостов. Один из них — Демидов. Мост украшен великолепной чугунной решеткой. Предполагается, что она была создана по рисунку А. И. Штакеншнейдера, видного русского архитектора 19 века, который украсил наш город прекрасными общественными зданиями, главное и самое лучшее из которых — Мариинский дворец, ныне — резиденция Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Каменный мост. Более двух веков служит он верой и правдой жителям города, не претерпев никаких переделок и ремонтов. Завидное долголетие. Это вполне объяснимо: мост построен из долговечного материала — гранита.

Мучной мост. В 30-е годы 20 века в этом месте было необходимо провести теплопроводную трубу. Чтобы закрыть ее, было принято решение построить пешеходный мостик, ажурная решетка которого стала одним из украшений этого места.

И дальше мы плывем по каналу Грибоедова к начальной точке нашего путешествия мимо Банковского мостика, минуя Казанский собор, пересекая Невский проспект и разглядывая Дом книги, огибая собор Спас-на-Крови и вновь возвращаясь к павильону Росси.

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 01 Nov 2013, Fri, 17:06 Заголовок сообщения: Добавлено: 01 Nov 2013, Fri, 17:06 Заголовок сообщения: |

|

|

Отдохнули? Покатались? Идем дальше...

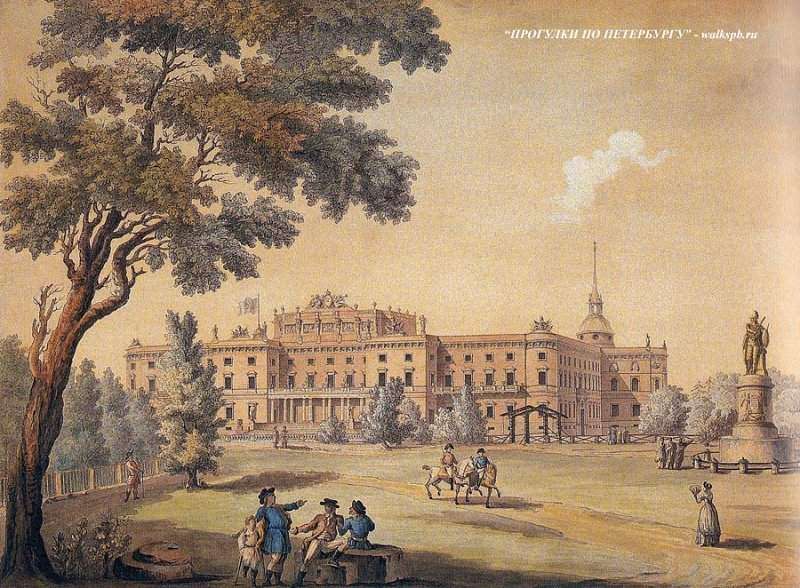

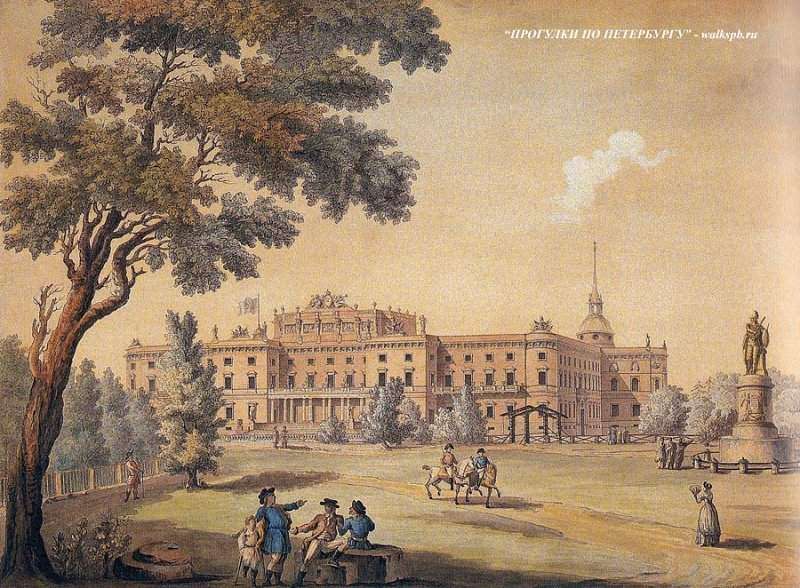

Границами Михайловского сада с одной стороны является Михаловский дворец, с другой канал Грибоедова, с третей река Мойка, на которой и стоит павильон Росси, а с четвертой - Садовая улица. Вот на нее-то мы из сада и выходим. На противоположной ее стороне находится Михайловский замок, который мы уже видели с воды. У него есть еще другое название - Инженерный замок. И то, и то названия равноценные. В детстве я думала, что это два разных, но очень похожих друг на друга замка, и недоумевала, как бабушка легко их различает :D

В XVIII веке на месте Михайловского замка располагался Летний дворец Елизаветы Петровны. Здесь родился Павел Петрович, будущий император Павел I.

Павел Первый, как известно, не ладил со своей матерью, Екатериной Второй. До того как взойти на престол, он жил в Гатчине, пригороде Петербурга. Став императором, Павел опасался новых дворцовых переворотов, потому не желал жить в Зимнем дворце. Он предпочёл жить на том месте, где родился. В первый же месяц своего царствования он издает указ о строительстве нового дворца.

Существует легенда о том, что солдату, стоявшему ночью на часах в Летнем дворце, явился юноша, окружённый сиянием. Юноша сказал часовому: «Иди к императору и передай мою волю — дабы на этом месте был воздвигнут храм и дом во имя архистратига Михаила». Солдат, сменившись с поста, сообщил о происшествии начальству, потом императору. Так якобы и было принято решение о строительстве нового дворца, так было дано ему имя — Михайловский.

Проектирование дворца Павел поручил архитектору Василию Баженову. В свое время архитектор строил для великого князя Павла дворец на Каменном острове, возводил постройки в Гатчине и Павловске. План будущего строения нарисовал сам Павел. Завершал проект архитектор Винченцо Бренна, который тоже пользовался благосклонностью императора. В помощь ему были приданы другие архитекторы, среди которых были и Карл Росси, и Джакомо Кваренги, и Чарльз Камерон, то есть лушие архитекторы того времени.

Павел I торопил и ускорял строительство. Для ускорения работ сюда были переброшены строительные материалы, предназначенные для других строек: декоративный камень, колонны, фризы и скульптуры из Царского Села и Академии художеств; со стройки Исаакиевского собора — фриз, который поместили над главными воротами; из Таврического дворца — наборный паркет.

Кроме проекта дворца, Бренна создал проект обустройства окружающего его пространства: площади перед замком, манежа, конюшен и кордегардий.

Михайловский замок строился как крепость. Площадь перед ним окружалась широким рвом, через который был переброшен деревянный подъёмный мост. По обеим сторонам моста были размещены пушки. В центре площади — памятник Петру I. За памятником — ров и три моста. Средний мост предназначался только для императорской семьи и иностранных послов. Он вёл к главному входу.

Но все эти меры предосторожности не помогли. Всего через 40 дней после новоселья (в ночь с 11 на 12 марта 1801 года) Павел первый был убитименно здесь. На фризе главного фасада замка расположена надпись: «ДОМУ ТВОЕМУ ПОДОБАЕТЪ СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ ВЪ ДОЛГОТУ ДНЕЙ». Существует легенда, что смерть Павла I была предсказана, якобы количество лет императора будет равно количеству букв в тексте этого изречения.

Считается, что до сих пор ночами по дворцу прогуливается тень убитого императора с горящей свечой в руках, а в гулких помещениях и переходах таинственно поскрипывает паркет, неожиданно и необъяснимо хлопают двери и при полном отсутствии ветра распахиваются форточки. Следуя негласному правилу, современные обитатели замка, сотрудники Русского музея, поворачиваются в ту сторону, откуда доносятся звуки, и тихо произносят: "Доброй ночи, Ваше Величество".

Ой, я ведь чуть не забыла вам рассказать, почему у этого замка такой цвет, прямо скажем, непривычный для нашего города.

Когда строительство Михайловского замка приближалось к завершению, на одном из дворцовых балов взволнованная танцами Анна Лопухина вдруг обронила перчатку. Оказавшийся рядом Павел I, демонстрируя рыцарскую любезность, первым из присутствующих мужчин поднял ее и собирался было вернуть владелице, но вдруг обратил внимание на странный, необычный, желто-оранжевый цвет перчатки. На мгновение задумавшись, император тут же отправил перчатку архитектору Бренне, под руководством которого велось строительство Михайловского замка, в качестве образца для составления колора...

После смерти императора Михайловский замок остался без хозяина. Александр I не хотел жить во дворце, где был задушен его венценосный отец. Семья Павла I навсегда покинула зловещее место убийства.

Дворец отдали Главному Инженерному училищу. С тех пор замок стали именовать Инженерным. Территорию вокруг замка перепланировали, каналы засыпаны. Между прочим, в этом училище учился и, соответственно, жил Достоевский.

После революции Михайловский замок занимали различные учреждения, далекие от искусства. Реставрация шла более 10 лет. Сейчас Михайловский замок явяется филиалом Русского музей, здесь размещены постоянные экспозиции, водят экскурсии.

К 200-летию основания замка и гибели Павла Первого в 2001 году во дворе был поставлен памятник императору.

Михайловский замок был его любимым детищем, неслучайно его называли «архитектурным автопортретом Павла I».

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 01 Nov 2013, Fri, 17:22 Заголовок сообщения: Добавлено: 01 Nov 2013, Fri, 17:22 Заголовок сообщения: |

|

|

Перед Михайловским замком стоит памятник Петру Первому. Все знают Медный Всадник, а это памятник, который был задуман еще при жизни Петра. Автором его был Карло Бартоломео Растрелли, не тот знаменитый Растрелли, который является архитектором Зимнего дворца, Смольного собора и Екатерининского дворца в Царском Селе, а его отец.

Но поначалу судьба памятника сложилась недачно. Скульптор создавал форму для отлива почти 20 лет и закончил это почти перед самой своей смертью. Отливал статую уже сын Франческо Бартоломео Растрелли. Пероначально планировалось, что статуя будет стоять на Василевском острове, потом было решено установить ее перед Зимним дворцом. Да так и не срослось. Екатерине Второй памятник не нравился, поэтому целых 53 года он пролежал в сарае.

И только Павлом I было указано окончательное местоположение памятника — на площади перед новой императорской резиденцией, Михайловским замком. На постаменте по его инициативе была создана надпись «Прадеду — Правнук» видимо в противовес надписи на постаменте Медного всадника "Петру Первому Екатерина Вторая".

Пьедестал памятника был облицован олонецким мрамором белого, розового и зеленоватого оттенков и украшен двумя бронзовыми барельефами — «Полтавская баталия» и «Битва при Гангуте», а также аллегорической композицией с трофеями.

Заметили, как блестит пяточка у утопающего?

А это опять же примета на счастье. Вы видите спасенного моряка, ему улыбнулась Удача и его спасли. Возникла городская легенда, по которой если потереть его пятку, то и вам повезет! Не знаю действует ли это по сети Интернет, но в любом случае прикоснитесь и вы, и пусть Вам тоже сопутствует Удача! С наилучшими пожеланиями!

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 01 Nov 2013, Fri, 17:28 Заголовок сообщения: Добавлено: 01 Nov 2013, Fri, 17:28 Заголовок сообщения: |

|

|

Переходим к следующему памятнику нашего города.

С одной стороны Михайловского замка проходит Садовая улица, ее мы пересекали, когда шли к нему из Михайловского сада. Параллельно Садовой, с другой стороны замка протекает река Фонтанка, по которой мы плыли на катере. Идем по ней влево и доходим до пересечения ее с рекой Мойкой.

Здесь находится одна из новый достопримечательностей - очень популярный памятник Чижику-Пыжику. Помните?

Чижик-Пыжик, где ты был?

На Фонтанке водку пил.

Выпил рюмку, выпил две —

Закружилось в голове.

Вот-вот, это он и есть. Это самый маленький памятник Санкт-Петербурга. Высота бронзовой птички всего 11 сантиметров, вес — 5 килограммов.

За что же этой птичке такая слава? А дело-то вовсе и не в ней.

На другом берегу Фонтанки, если смотреть влево (с этого места не очень хорошо видно, если есть желание, то можно туда пройти, если нет - то потом посмотреть из Летнего сада) в 19 веке находилось училище правоведения. Его учащиеся носили особую форму: мундиры жёлто-зелёного цвета и пыжиковые шапки. За это гвардейские офицеры назвали юных правоведов Чижиками-Пыжиками. Кроме того курсанты гордились своей демонстративной училищной выправкой, то есть пыжлись. А в свободное время они одевали цивильную одежду и нередко посещали находящийся рядом трактир.

А знаете, кто был в числе этих чижиков-пыжиков? Писатель И.С. Аксаков, тот, что написал "Аленький цветок", композиторы А.Н. Серов и П.И. Чайковский.

В Петербурге каждый год проходит фестиваль юмора "Золотой Остап". Лет 20 тому назад во время этого фестиваля и был открыт памятник Чижику-Пыжику уже как литературному герою. Автор скульптуры — грузинский режиссёр, сценарист и скульптор Ризо Габриадзе (именно он написал сценарии к фильмам "Мимино" и "Паспорт", "Не горюй", "Кин-дза-дза").

Памятник за короткое время стал популярен среди туристов. Считается хорошей приметой закинуть монету на постамент Чижика-Пыжика. Среди молодожёнов начала существовать другая традиция. Жених на верёвке спускает к птице рюмку, осторожно чокается с её клювом. Это должно обязательно принести счастье в дальнейшей семейной жизнне.

Чижика-Пыжика неоднократно воровали. Наконец, скульптуру так прикрепили к постаменту, что снять ее можно только с набережной.

И в заключении об экологических проблемах Санкт-Петербурга:

Чижик-Пыжик после пьянки

Похмелился из Фонтанки.

Откачали эту птицу

Только в Боткинской больнице. :D |

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 01 Nov 2013, Fri, 17:45 Заголовок сообщения: Добавлено: 01 Nov 2013, Fri, 17:45 Заголовок сообщения: |

|

|

Итак, мы с вами рассматривали Чижика-Пыжика на "углу" рек Фонтанки и Мойки. Переходим по мосту

и оказываемся у входа в Летний сад.

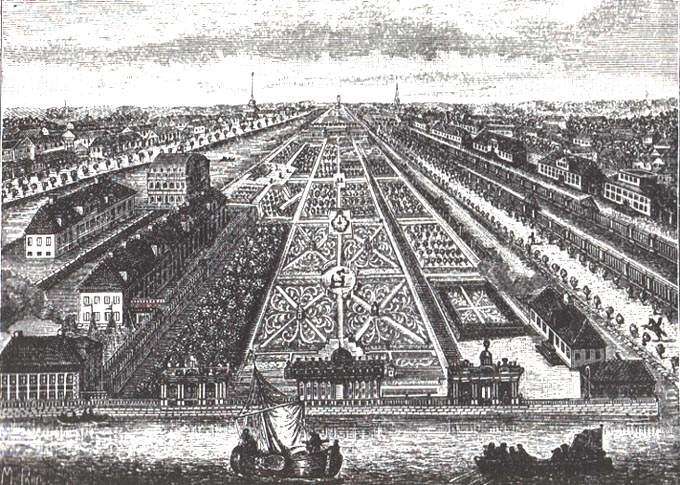

Летний сад - самый старый парк Петербурга, он был заложен уже на следующий год после основания города. Петр Первый сам начертил его план.

Мы так привыкли к словосочетанию Летний сад, что даже не задумываемся, почему он так назван : "летний" - значит от слова "лето" - Летний сад, Зимний дворец. А вот и нет: по началу сад засеивался однолетними цветами, летниками, отсюда и название. По большому счету летний сад каждый может устроить на своем приусадебном участке

По приказу Петра Первого в Летнем саду били фонтаны. Вода для них поступала из реки Фонтанки. То есть Фонтанкой-то она стала называться позже как раз из-за фонтанов Летнего сада, а тогда носила имя Безымянный ерик (знаете в кроссвордах иногда встечается - "протока, вытекающая из реки и в нее же впадающая" - вот это и есть "ерик", тюркский "арык" этому слову родной брат).

Фонтаны Летнего сада - это были первые в России фонтаны, петергофские появились уже позже. В отделке их применялся цветной мрамор, пудожский камень, дерево. В саду звучала музыка органа, приводившегося в действие водой.

Сад создавался в "регулярном стиле" - вдоль аллей стояли причудливо подстриженные деревья. Помимо множества фонтанов в Летнем саду в петровское время было много других "затей". Это лабиринт, который представлял сложную систему дорожек, окруженных стенами кустов, украшенных 32 фонтанами и множеством скульптур с изображением персонажей басен Эзопа.

Петр первый был великим реформатором и, не побоюсь этого слова, просветителем. И скульптуры с сюжетами эзоповских басен в Летнем саду появились не случайно. Читали на Руси в этот период мало, вот царь таким образом и просвещал придворных. Нрав-то у него был крутой, думаю, что весь двор быстро выучил все басни наизусть, не ровен час царь-батюшка у какой-нубудь статуи остановится да вопрос задаст.

В восторженных отзывах иностранцев, посетивших Летний сад в первые годы его создания, непременно встречается упоминание о многочисленных мраморных статуях, доставленных сюда из Венеции и Рима.

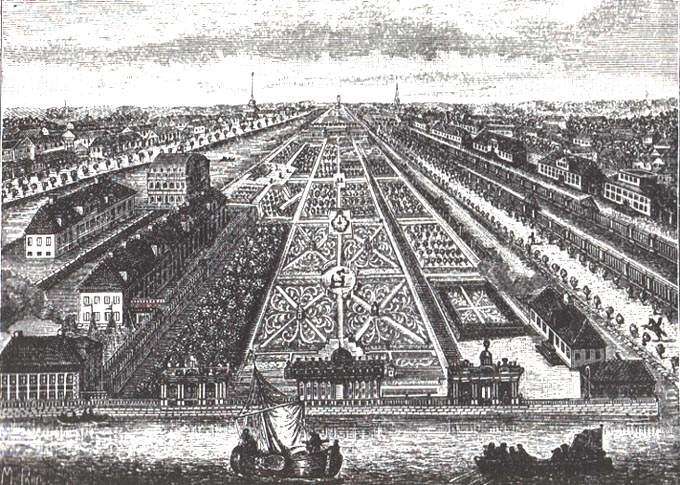

Так выглядел Летний сад в петровское время.

В Летнем саду Пётр I не редко устраивал праздники, здесь он проводил знаменитые петровские ассамблеи. Широко известные в России выражения «штрафная» и «пей до дна» начались как раз на этих ассамблеях. Именно тогда опоздавшему стали подносить «штрафной» кубок вина, который он должен был выпить «до дна».

О начале очередного праздника жителей города оповещали пушечными выстрелами с бастионов Петропавловской крепости. Гости прибывали в Летний сад по Неве, высаживались из лодок на деревянную пристань. За пристанью находились аллея и две площадки. На Дамской площадке устраивались танцы, а на Шкиперской стояли столы с шахматами, шашками, табаком и вином.

С середины XVIII века Летний сад стал местом прогулок избранной публики. По указу императрицы Елизаветы Петровны здесь по четвергам и воскресеньям разрешались прогулки прилично одетых посетителей. При Екатерине II дни для прогулок стали более частыми. В Летнем саду стали гулять воспитанницы Смольного института, их впервые вывезли за пределы учебного заведения. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» тогда отмечала, что девушек сопровождала «толпа глазеющих гуляльщиков», которые вели с девицами беседы о «разных материях» и отмечали их «благородную незастенчивость».

В 1777 году сильное наводнение и ураган уничтожили все петровские "затеи", была полностью разрушена система фонтанов, пострадала мраморная скульптура, погибли редкие деревья. Время изменило первоначальный облик Летнего сада, его перестали содержать как "регулярный", деревья подстригались редко, не возобновлялись цветочные партеры, не стало оранжерейных деревьев.

Постепенно под влиянием времени сад из царской резиденции превратился в городской сад. Летний сад был открыт для гуляния только «всем военным и прилично одетым, простому же народу, как-то мужикам, проходить через сад … вообще запретить». Вход в Летний сад был платным, цены на услуги устанавливались достаточно высокими.

Летний сад был любимым местом многих известных людей. Здесь отдыхали Жуковский, Чайковский, Гончаров, Мусоргский, Крылов, Маяковский, Ахматова, Шевченко. В 1833 году недалеко от Летнего сада поселился Александр Сергеевич Пушкин. В саду он гулял и встречался с друзьями. Пушкин писал своей жене:

«Летний сад мой огород. Я, вставши ото сна, иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нём, встаю и пишу. Я в нём дома.»

Во время блокады Ленинграда на территории Летнего сада разместили зенитные расчёты. В Кофейном домике устроили казарму, а в Чайном — склад боеприпасов и оружия. Скульптуры укрыли в земле. На территорию Летнего сада неоднократно падали бомбы и снаряды. Весной 1942 года цветники и газоны были отданы школьникам и учителям окрестных школ для разведения огородов. В связи с этим одна из аллей стала называться Школьной.

После окончания Великой Отечественной войны Летний сад был восстановлен. На территории сада стали гулять ленинградцы и гости города. Здесь играли симфонические и духовые оркестры, устраивались художественные выставки.

В 1970-х годах вандалами в Летнем саде было разрушено значительное количество бюстов и скульптур, поэтому оригинальные произведения искусства стали постепенно заменять на копии.

В 2009 году Летний сад закрыли на реставрацию. Было заменено часть деревьев, которые были больны, проведены восстановительные работы. В прошлом году его открыли. Не все остались довольны реконструкцией, многие хотели, чтобы Летний сад остался таким, в который Онегина гувернер "гулять водил". Но я осталась довольна – по-моему, хуже, чем был до реконструкции, он не стал, очарования своего не потерял. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 01 Nov 2013, Fri, 17:56 Заголовок сообщения: Добавлено: 01 Nov 2013, Fri, 17:56 Заголовок сообщения: |

|

|

Вошли мы в сад со стороны реки Мойки. С этой стороны границу Летнего сада оформляет ограда Шарлеманя, названная так по фамилии ее автора. Она не так величественна, как знаменитая ограда со стороны Невы, и в известном смысле находится в тени мировой славы своей старшей сестры, но среди истинных петербуржцев пользуется давней и заслуженной любовью. Ограда представляет собой чередующиеся звенья с изображением головы Медузы Горгоны.

Здесь стоит со старых времен огромная гранитная ваза. Это подарок шведского короля Карла XIV русскому царю Николаю Первому в знак доброй воли после многочисленных войн между Россией и Швецией.

Ваза находится рядом с большим прудом, в котором живет много уток и даже пара лебедей. А когда-то давно посредине его бил многоструйный фонтан и, видимо, в нем разводили рыбу, потому что называется он Карпиев пруд.

Сначала пройдем в ту часть Летнего сада, что находится вдоль Фонтанки. По ней мы вышли к Красному саду, в смысле «красный» = «красивый». Он огражден живой изгородью и представляет собой воссозданный петровский огород. Все грядки обрамлены бордюрами. По огороду расставлены в кадках невысокие цитрусовые деревья (в холода их, конечно, убирают в помещение). А на грядках высажены самые обычные для нашей зоны огородные культуры – морковь, петрушка, картофель, цикорий, укроп, листовой салат, свекла и некоторые цветы, которые в петровское время использовали в качестве приправ – ноготки, настурция.

В центре Красного сада у входа в Малую оранжерею фонтан.

Малая Оранжерея построена на старом фундаменте. Когда-то здесь росли теплолюбивые растения, а сейчас кафе.

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 01 Nov 2013, Fri, 18:06 Заголовок сообщения: Добавлено: 01 Nov 2013, Fri, 18:06 Заголовок сообщения: |

|

|

Нельзя сказать, что реконструированный сад – это воссозданный Летний сад петровской эпохи, хотя для реконструкции использовали чертежи Санкт-Петербурга конца 1750-х годов. Многих сооружений во времена Петра не было, а многие существовавшие исчезли.

Например, Кофейный домик – здание уже более поздней эпохи. В 19 веке его построил зодчий Карл Росси.

А вот боскеты Зеленые кабинеты около него, судя по планам 18 века, существовали как раз на этом месте. Боскеты – это элемент ландшафтного дизайна, такой кусочек регулярного парка, который образует либо «зеленый зал», либо коридор с «зелеными» стенами и арками. Функция одного из Зеленых кабинетов - это беседка с зоной вай-фай.

Во втором же можно увидеть законсервированный фонтан Лакоста. Его довольно красиво музеефицировали — построили вокруг стеклянный шатер, кое-где стеклянный пол, через который видны старые трубы, в общем получился не фонтан, а некий аттракцион. Впрочем, восстановить этот фонтан было бы затруднительно: известно, что фонтан был назван в честь шута Анны Иоанновны Лакоста, видимо, фигурка шута должна была украшать фонтан, может быть это был даже фонтан-шутиха наподобие тех, что стоят в Петергофе, затем его перестроили, фонтан стал обычным, без фигурок, судя по всему. Но достоверно все-таки не известно, как на самом деле это сооружение выглядело. Очень хорошо видно лишь трубы и кирпичную кладку.

Еще одно здание, которое стояло в Летнем саду еще до реконструкции – Чайный домик. Этот дереаянный парковый павильон создал уже знакомый нам архитектор Шарлемань.

И знаменитой решетки Летнего сада при Петре тоже не было, также как и дороги перед садом, Нева подходила к нему вплотную, а дорогу насыпали позднее.

В 1760-х годах по проекту архитектора Фельтена (помните, мы о нем уже говорили - это он строил Армянскую церковь напротив Гостиного двора на Невском проспекте) обустраивали Дворцовую набережную Невы. Со стороны проезжей части у Летнего сада соорудили ограду (проект Ю.М. Фельтена и П.Е. Егорова), которая стала одним из символов Санкт-Петербурга. Для ограды использовали 36 «столбов дикого морского камня», добытого в Финляндии. Столбы превращались в колонны каменотёсами села Путилова Шлиссельбургского уезда, а решётка изготавливалась тульскими мастерами. 36 гранитных колонн, увенчанных вазами и урнами, и тончайшие ажурные звенья, украшенные позолоченными розетками, стали сокровищем мирового искусства.

Существует легенда, которая рассказывает об одном англичанине. Он был очень богат, много слышал про Санкт-Петербург, и однажды на склоне лет решил обязательно его посетить. В одну из белых ночей его яхта доплыла до Санкт-Петербурга, остановилась у Летнего сада. Посмотрев на ограду, англичанин решил вообще не сходить на берег, так как по его словам ничего более прекрасного он уже увидеть всё равно не может. Через некоторое время яхта взяла обратный курс.

Другая легенда рассказывает о том, что в 1930-х годах американцы предлагали продать им ограду Летнего сада за сотню новых паровозов.

Я не уверена, что фотографии передадут всю прелесть этой ограды, потому что именно ее гармоиния с петербургским пейзажем, с Невой, с самим Летним садом придает ей неповторимое очарование.

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 01 Nov 2013, Fri, 18:15 Заголовок сообщения: Добавлено: 01 Nov 2013, Fri, 18:15 Заголовок сообщения: |

|

|

В петровские же времена гости приплывали к саду по Неве на лодках, выходили на берег и проходили на центральную аллею, где на первой площадке их встречала супруга Петра Екатерина. Поэтому и место это носит название Царициной, или Дамской, площадью.

Скульптуры, которые украшали Летний сад, были расставлены не просто так, а с большим смыслом. Именно поэтому одна из первых скульптур, которая встречается гостям – статуя Беллоны, в древнеримской мифологии богини войны, в шлеме, с копьем и с факелом, опущенным вниз – символом смерти. Это статуя была заказана в Венеции по распоряжению Петра Первого специально для Петербурга, когда еще шла Северная война.

Широким складкам ниспадающего шарфа противопоставляются извивающиеся языки пламени, вырывающиеся из факела, большие круглые завитки перьев на шлеме и локоны волос, разбросанные по плечам.

Практически все статуи в Летнем саду после реконструкции заменены на копии из полимербетона. Пока они яркие, новые, но, как говорят реставраторы, скоро приобретут налет старины. Стоявшие прежде оригинальные мраморные скульптуры в целях сохранения теперь перевезены в Михайловский замок, который является филиалом Русского музея.

Следующая площадка центральной аллеи – Шкиперская. На ней гостей уже встречал сам царь Петр Алексеевич. Девятиструйный фонтан на этой площадке называется Гербовый. Такое название он получил от резных двуглавых орлов, красовавшихся в центре водомета.

Площадка также украшена скульптурами.

"Мореплавание" (или "Навигацию") олицетворяет фигура молодой женщины, которая опирается на руль корабля. В правой руке она держит компас, а в левой, развернутую карту, на которой изображен Скандинавский полуостров и побережье Балтийского моря.

К сожалению, к настоящему времени мрамор уже сильно выветрился, и не все детали сохранились. Однако, из описания скульптуры известно, что на месте Петербурга было рельефно изображено лицо в сиянии лучей. Эта карта и, в особенности, последняя деталь не оставляют сомнения в том, что статуя эта сделана по специальному заказу. Безусловно, символика статуи имеет отношение и к созданию российского флота, и к выходу России к морю, и к основанию Санкт-Петербурга.

Аллегория Архитектуры - молодая женщина, которая держит в руках чертеж с планом и циркуль. Она опирается на рустованный угол здания. Поскольку статуя "Архитектура" является парной к статуе "Мореплавание", можно с полным основанием предположить, что она посвящена бурному строительству Санкт-Петербурга, которое стало возможным благодаря выходу России к морю.

Со Шкиперской площадки можно попасть в несколько боскетов. В каждом из них своя достопримечательность.

Боскет «Крестовое гульбище». В нем находится фонтан, который представляет собой статую Нереиды на пьедестале, у ног которой льется вода. В этом боскете довольно мило. К Нереиде ведет "крытый" коридор, этих коридоров четыре, фонтан как раз на перекрестие.

Из документов петровской эпохи, посвященных устройству Летнего сада, известно, что для него закупалось огромное количество деревьев, в том числе и хвойных. Причем, судя по тому количеству хвойных, которые закупались для ремонта, они не слишком хорошо приживались. Во всяком случае, хвойных пород в Летнем саду до реконструкции не было. Но современные садоводы, зная о желании Петра Первого, высадили за зелеными стенами Крестового гульбища елочки.

Боскет «Менажерийный пруд» содержит, как несложно догадаться, пруд. В центре пруда — беседка, в похожей Петр I принимал послов, а также любил проводить в ней время. Маленькие домики по периметру пруда были предназначены для водоплавающей птицы, но в настоящее время пока они пусты.

В боскете «Птичий двор» находятся Голубятня, фонтан, соболиные клетки. Вообще, надо признать, что все, что восстановлено в Летнем саду, довольно точно воспроизводит существовавшие предметы, в этом вы можете убедиться, если посетите маленький археологический музей Летнего сада, который и находится в павильоне Голубятня. В нем размещена выставка разных находок, которые были собраны при раскопках, материалы по реставрации, стоит оригинальная , потемневшая от времени мраморная скульптура Вакха.

Здесь же в маленьком зале можно посмотреть на экране большого телевизора видеоролики и о старом Летнем саде, и о реконструированном.

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 01 Nov 2013, Fri, 18:23 Заголовок сообщения: Добавлено: 01 Nov 2013, Fri, 18:23 Заголовок сообщения: |

|

|

В 1855 году в Летнем саду был установлен бронзовый памятник Ивану Андреевичу Крылову.

Его автор — Пётр Карлович Клодт, тот, кто сделал знаменитых коней на Аничковом мосту. Памятник планировалось установить перед Публичной библиотекой или Академией наук, однако Николай I не одобрил данное местоположение скульптуры. В итоге памятник оказался в Летнем саду.

На барельефах, помещённых на постаменте памятника Крылову, скульптор изобразил сцены из басен Крылова: «Лисица и виноград», «Лягушка и Вол», «Ворона и Лисица», «Слон на воеводстве», «Петух и жемчужное зерно», «Квартет», «Мартышка и очки», «Волк и Журавль», «Кукушка и Петух», «Демьянова уха» и других. В детстве у меня была книга басен Крылова, на обложке которой был изображен сам памятник, на отдельных страницах были напечатаны басни, а к ним давались соответствующие фотографии фигур с постамента. Может быть и у вас была такая книга?

В процессе создания памятника Крылову у скульптора в мастерской жило множество птиц и зверей: осел, кот, собаки, обезьяны, овца с ягнятами, лиса, журавль, лягушка. С них он лепил персонажей басен. У мастера жили даже такие крупные хищники как волк и медведь с медвежонком. Особых хлопот Клодту такое соседство не доставляло. Только одно животное Клодт не решился поселить в мастерской — козла. Его к Петру Карловичу каждый раз водила жившая неподалёку старушка. Животные спокойно уживались между собой. Только волк постоянно охотился на кошек, а медведь пристрастился к спиртному, которым его угощали рабочие. Чтобы лепить с натуры льва, Клодт ходил в зверинец немца Зама на Фонтанке. Слона же скульптор наблюдал в зверинце в Царском Селе.

Памятник был установлен в Летнем саду, потому что писатель часто проводил здесь время. Он и жил неподалеку. Торжественное открытие памятника Крылову состоялось через 10 лет после смерти баснописца. Стасов писал о нём:

"Крылов сидит перед нами на камушке, в ежегодном своём сюртуке и панталонах, отяжелевшим, добродушным разгильдяем, каким он на самом деле под конец жизни был, без прикрас и без малейшей идеализации…"

При реконструкции вокруг памятника создали боскет, который назвали Французский.

На 3-ей площадке центральной аллеи еще один фонтан.

Скульптуры на этой площадке объединены одной темой – добродетели.

Милосердие - молодая женщина держит в руке открытую книгу законов, написанную Правосудием. Милосердие заканчивает в книге надпись: "Правосудие преступника осуждает, милосердие же милость дарует".

А вот и Правосудие. Меч в ее руках - символ возмездия. Он обоюдоострый, поскольку закон не только карает, но и предупреждает. Меч, опущенный острием вниз, символизирует победу воина над противником.

На 4-ой площадке находится фонтан «Пирамида».

Скульптуры вокруг него символизируют круговорот суток. Их надо рассматривать по часовой стрелке. Начинается "круговорот" скульптурой богини утренней зари Авроры.

Она представлена в образе юной женщины в венке из роз, с факелом в правой руке (при ее появлении воздух светлеет). В левой руке богиня держит цветы, которые раскрываются ранним утром с появлением первых капель росы.

"Полдень" изображен в виде молодого мавра с солнечным диском в волосах. В правой руке он держит пучок стрел, напоминающих о лучах солнца, а в левой - цветок лотоса. Перевязь на правом плече "Полдня" украшена изображением зодиакальных знаков Тельца, Девы и Козерога, а у его ног растет подсолнух - растение, которое всегда поворачивается вслед за солнцем.

Закат изображен в виде старца. Вечерняя звезда Венера сияет над его челом. Правой рукой он указывает на заходящий диск Солнца. На его поясе - знаки созвездий Близнецов, Весов и Водолея. У ног "Заката" - цветы дурмана, которые особенно сильно пахнут вечером.

Богиня "Ночь" представлена женской фигурой, закутанной в звездное покрывало, с маковым венком на голове - мак навевает сон. На поясе у нее изображена летучая мышь, у ног сидит ночная птица - сова.

Кроме лежащего на поверхности смысла этих скульптур, существует и другой, скрытый. Так же как сутки на земле проходят утро, день, вечер и ночь, так и жизнь человека имеет свои ступени: утро - детство, беззаботное, радостное, окрашенное в ласковые и теплые цвета; полдень - самый расцвет жизни, когда человек желает достичь многого, многое сделать и не страшиться опасностей; закат - старость, которая многое знает, многого достигла, но уже понимает тщетность многих усилий в преддверии вечности, которая ждет человека, и, наконец, ночь - смерть, или, как верят многие, переход в другой мир. Но дети и внуки человека вновь и вновь продолжают этот круг, делая жизнь непрерывной и осмысленной.

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 01 Nov 2013, Fri, 18:47 Заголовок сообщения: Добавлено: 01 Nov 2013, Fri, 18:47 Заголовок сообщения: |

|

|

На террасе около Лебяжьей канавке можно увидеть скульптуру Амура и Психеи.

Давным-давно, в незапамятные времена, рассказывает римский поэт Апулей, жил-был на свете царь. И была у него дочь по имени Психея. Так прекрасна была Психея, что даже боги заглядывались на нее. И в конце концов один из них — Амур — добился того, что получил разрешение взять Психею в жены. Правда, как это было принято в те времена у богов, его женитьба сопровождалась странным условием: Амур мог прилетать к Психее только в темноте. Видеть лицо своего суженого Психея не имела права. Поставьте себя на место Психеи, и вы поймете, как разбирало ее любопытство. И вот однажды бедная девушка не выдержала. Когда Амур уснул, она зажгла светильник и близко-близко поднесла его к лицу мужа. Как же прекрасен он был! От восхищения у Психеи перехватило дыхание, и она не могла отвести восхищенного взора от Амура. Вдруг — ужасный миг! — капля горячего масла упала прямо на нежную кожу прекрасного бога. Он проснулся и... исчез

Вдоль Лебяжьей канавки протянулась та часть Летнего сада, что называется Парадный или Французский партер. Здесь чувствуется простор, есть цветы, фонтан «Коронный», замысловатый по сравнению с прочими.

Параллельно партеру расположено Берсо - арочная галерею, которую в южных странах увивает виноград. В Петербурге виноград не по погоде и даже плющ не слишком годится, поэтому вдоль арок посажены специальный сорт кустарниковой плетущейся липы.

Вообще все отмечают, что широкие прежде аллеи стали из-за изгородей-шпалер с решетками заметно уже, а в самом Летнем саду оказалось тесновато. Ощущение, что попали в зеленый лабиринт. Но, тем ни менее, хорошо знакомые скульптуры вот они, на своих местах.

Диана

Аполлон

А на аллее Летнего сада все также выступают артисты.

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 01 Nov 2013, Fri, 19:03 Заголовок сообщения: Добавлено: 01 Nov 2013, Fri, 19:03 Заголовок сообщения: |

|

|

В Летнем саду находится еще один памятник культуры, который достоин отдельного рассказа. Это Летний дворец Петра Первого.

Это один из первых каменных дворцов в Санкт-Петербурге. Он был построен в стиле барокко по проекту Доменико Трезини в первые 10 лет после основания города.

Про Доменико Трезини мы ведь с вами еще не говорили? Доменико Трезини родился в Швейцарии, в небогатой дворянской семье. В краях, где родился Трезини, издавна существовало большое количество художественных и ремесленных школ, одну из них он и закончил. Найти работу архитектора в Швейцарии было трудно, и молодой человек отправился в Данию. А там в это время русский посол искал специалистов для работы в России. В 1703 году, то есть в год основания Петербурга, он пригласил Доменико Трезини. Именно этот архитектор возглавлял строительство Петропавловской крепости и Петропавловского собора. По его проекту было построно здание Двеннадцати коллегий, где сейчас расположен Санкт-Петербургский Государственный Университет. Вот и Летний дворец Петра тоже строил он.

Двухэтажный дворец достаточно скромен и состоит всего из 14 комнат. Фасад дворца украшен 29-ю барельефами, на которых в аллегорической форме изображены события Северной войны. Барельефы выполнены немецким архитектором и скульптором Андреасом Шлютером.

Для дворца характерен сильный контраст между строгим внешним обликом и пышным внутренним убранством. Четкой планировкой, небольшими комнатами, сгруппированными вокруг вестибюля, простотой форм, скромностью декора фасада дворец отличался от московских хором допетровского времени.

Петр I въехал во дворец, даже не дождавшись его окончательной отделки, и жил там летом до самой смерти, то есть до 1725 года. Он занимал нижний этаж, а помещения второго этажа предназначались для его жены Екатерины I. На первом этаже дворца – две приемные, кабинет, спальня, столовая, комната для дежурного ямщика, поварня и гардеробная. Здесь же располагается предмет особой гордости Петра – токарня, где он любил работать. На втором этаже здания находятся приемная , тронная, спальня, детская, танцевальная, зеленый кабинет, поварня, гардеробная и помещение для дежурных фрейлин.

Интересный факт: несмотря на то, что Петр был оень высокого роста, больше двух метров, потолки во всех помещениях были низкими. Не любил он высоких потолков.

Резиденция предназначалась для использования только в теплое время года — с мая по октябрь, поэтому стены в ней достаточно тонкие, а в окнах — одинарные рамы. Дворец Петра I был предусмотрен не для торжественных мероприятий, а, прежде всего, как жилище царя и его семьи.

Его внутреннее убранство отражало вкусы времени: стены украшены росписью, лепкой, деревянными панно, изразцовыми панелями, потолки заполнены живописными плафонами (первые образцы светской аллегорической живописи), полы настланы наборные паркетные. Особый интерес представляет отделка стен Зеленого кабинета, украшенных деревянными панно с живописным орнаментальным рисунком и резными пилястрами с позолоченными капителями. Этот интерьер – один из уникальных образцов внутреннего декора помещений первой четверти XVIII в. В здании хранятся подлинные произведения искусства Петровского времени и мемориальные предметы, которые можно увидеть сегодня. Это картины с изображениями жанровых сцен, редкие портреты, пейзажи, полотна с изображениями морских судов и сражений.

Одним из наиболее ценных экспонатов музея является вмонтированный в резную дубовую раму ветровой прибор, изготовленный в Дрездене. Его механизм приводится в движение с помощью флюгера в виде фигуры Георгия Победоносца, установленного на крыше.

Летний дворец Петра I не перестраивался и сохранился в первозданном виде до наших дней. Но осенью 2008 года его закрыли на раставрацию. Надеюь, что это не затянется надолго, и, приехав в Петербург через год-два, вы сможете его осмотреть.

Во время реконструкции сада у Летнего дворца вырыли Гаванец, как при Петре, но не заполнили его водой. Когда-то, в XVIII веке, это была пристань для лодок и малых судов, позже исчезнувшая. Посетители спускаются в него и там гуляют, размеры Гаванца позволяют.

Рядом с Гаванцом обнаружили фрагмент старинной кирпичной мостовой 18 века — большая редкость, кстати, это один из образчиков настоящей старины в Летнем саду.

Другой образец — единственная подлинная скульптура Мир и победа (Ништадтский мир).

Эта монументальная группа , исполненная по специальному заказу, была привезена в Санкт-Петербург и установлена на территории Летнего сада за Лентим дворцом уже после смерти Петра I.

Группа является аллегорией Ништадтского мира, утвердившего военные успехи России в борьбе со Швецией в ходе Северной войны 1700 - 1721 гг.

"Мир" олицетворен сидящей женской фигурой, держащей в руке рог изобилия с колосьями, овощами и цветами - "мир приносит довольство". Факел, который "Мир" опускает к лежащим у ног воинским трофеям, - знак окончания войны. Крылатая богиня Победы с пальмовой ветвью в руке венчает "Мир" лавровым венком, попирая ногой поверженного льва, и это "значит, что сила утеснена викториею", - как было написано в пояснении к скульптуре.

Поверженный лев лапой придерживает картуш с надписью на латыни: "Magnus est qui dat et qui accipit sed maximus qui ambe haec date potest" ("Велик и тот, кто дает, и тот, кто принимает. Но самый великий тот, кто и то и другое свершить может"). Здесь речь идет о России, предложившей Швеции условия мира, и о Швеции, эти условия принявшей, но над ними обеими самый великий - Бог. Всевышний упоминается для того, чтобы намекнуть, что победы одержаны Россией "не без смотрения божия".

Вот и закончилась наша прогулка по Летнему саду.

Выходя из него на набережную Невы, давайте вспомним стихи Анны Ахматовой

Я к розам хочу, в тот единственный сад,

Где лучшая в мире стоит из оград,

Где статуи помнят меня молодой,

А я их под невскою помню водой.

В душистой тиши между царственных лип

Мне мачт корабельных мерещится скрип.

И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,

Любуясь красой своего двойника...

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

|

|

|

|

|

|

Вы не можете начинать темы

Вы не можете отвечать на сообщения

Вы не можете редактировать свои сообщения

Вы не можете удалять свои сообщения

Вы не можете голосовать в опросах

Вы не можете вкладывать файлы

Вы можете скачивать файлы

|

|