| Предыдущая тема :: Следующая тема |

| Автор |

Сообщение |

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 26 Oct 2013, Sat, 14:52 Заголовок сообщения: Добавлено: 26 Oct 2013, Sat, 14:52 Заголовок сообщения: |

|

|

Теперь мы переходим Михайловскую улицу (во времена моей юности она называлась улицей Бродского, и я так и не могу привыкнуть к ее новому названию) и идем по правой стороне Невского проспекта. Идем недого, потому что останавливаемся у костела Святой Екатерины.

Петр Первый хотел разместить на Невском проспекте церкви разных конфессий, чтобы привлечь в столицу людей различных вероисповеданий. И при Анне Иоановне католическая община получила здесь участок земли.

Костел строили по проекту уже известных нам архитекторов Валлен-Деламота (того, который построил Гостиный двор) и Антонио Ринальди (который тоже хотел это сделать). Он выполнен в переходном стиле от барокко к раннему классицизму. Обратите внимание, что костел соединен арками с двумя соседними домами.

7 октября 1783 года, в день Святой Екатерины, церковь торжественно освятили во имя небесной покровительницы Екатерины II. В настоящее время костел святой Екатерины является самым большим и старейшим католическим храмом в России, а до конца XVIII века этот храм являлся единственным католическим приходом Петербурга. Здесь молились немцы, итальянцы, французы и поляки.

Я уже писала об этом, но повторюсь, потому что это точно интересно белорусам - в 1798 году в храме был захоронен последний польский король Станислав Август Понятовский, который провёл в Санкт-Петербурге свои последние годы жизни. В 1938 году его останки были перевезены в Польшу. Еще в этом костеле в середине 19 века были перезахоронены привезённые из Парижа останки польского короля Станислава Лещинского, который был еще и князем Великого Княжества Литовского, а в 1922 году эти останки перенесли в Польшу.

Именно в этом костеле венчался Огюст Монферран, зодчий, который построил Исаакиевский собор, в нем же его и отпевали.

После октябрьской революции 1917 года храм был закрыт, и его помещения стали использоваться как склад. В 1984 году здание церкви сильно пострадало от пожара. В здании выгорели интерьеры, было уничтожено все внутреннее убранство храма.

В 90-е годы костел святой Екатерины был возвращен петербургской католической общине. С этого момента церковь вновь стала открыта для прихожан, в ней возобновились богослужения, открылась воскресная школа. К 300-летию города здание храма было практически полностью отреставрировано.

Около костела зимой и летом большое количество уличных художников. Они продают уже написанные картины и предлагают тут же нарисовать ваш портрет.

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 26 Oct 2013, Sat, 15:07 Заголовок сообщения: Добавлено: 26 Oct 2013, Sat, 15:07 Заголовок сообщения: |

|

|

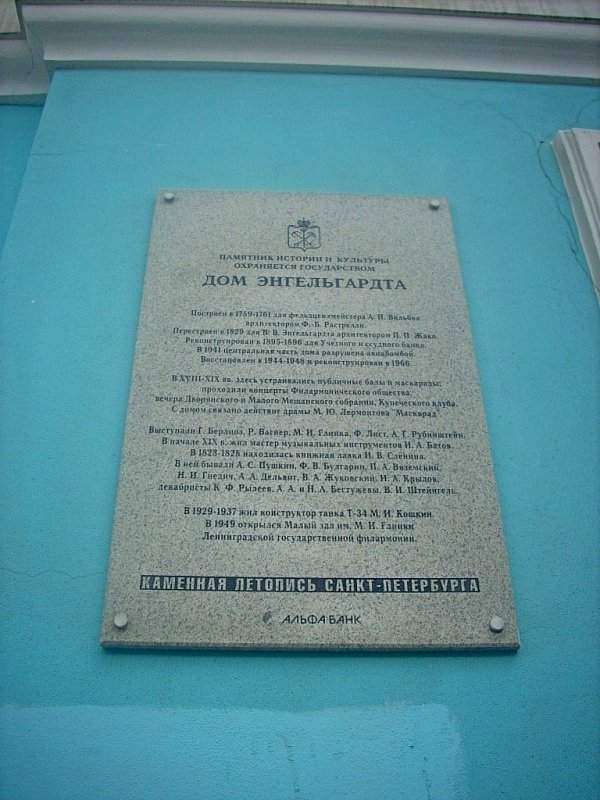

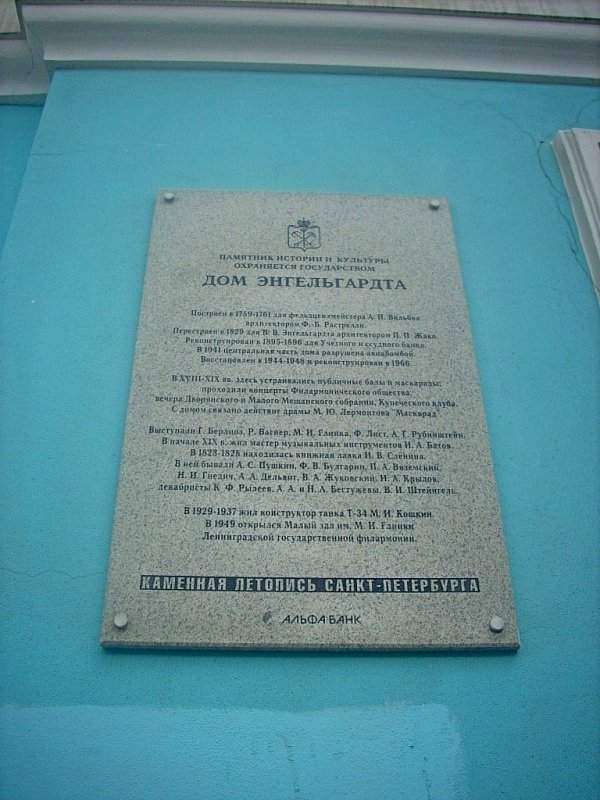

Идем по Невскому дальше. Проходим мимо нарядного голубого здания. Это дом Энгельгардта. Барон Василий Васильевич Энгельгардт был известным меценатом, дружил с Пушкиным, Жуковским, Глинкой, Вяземским, Тургеневым. В этом доме часто устраивались балы, концерты и маскарады. Именно здесь происходит действие драмы Лермонтова "Маскарад":

"Ведь нынче праздник и, верно, маскерад

У Энгельгардта..."

Когда я школьницей прочитала это произведение, то очень гордилась тем, что много раз бывала в этом доме - там находиится Малый зал Филармонии, где по выходным для детей проводят лекции-концерты. И моя бабушка покупала мне абонементы и водила меня туда, а потом я своих детей. Там очень славно, я люблю Малый зал. Так что если вы любители классической музыки, то в любой вечер можете доставить себе удовольствие, посетив здесь концерт.

Но больше этот дом известен тем, что в нем находится вход в метро. Так что когда вы со станции "Гостиный двор" будете идти по направлению "Выход на канал Грибоедова", то знайте, что выходите как раз тут.

Ну вот мы и дошли до канала Грибоедова. Давайте постоим тут немного.

С другой стороны Казанского моста, на котором мы находимся, расположен Дом книги. Это не просто магазин, а опять же достопримечательность Петербурга.

Это здание было построено в самом начале 20 века для всемирно известной то ли немецкой, то ли американской компании "Зингер", пожелавшей иметь в одном из самых престижных и дорогих мест Петербурга свой собственный дом для размещения магазина и местного правления. Завод "Зингер", выпускавший швейные машинки, находился в Подольске, недалеко от Москвы, а по всей стране действовало около 3000 фирменных магазинов. Само собой разумеется, что центральное представительство компании должно было разместиться в столице российской империи. Необходимо отметить, что на этом месте в начале 20 века находился старинный жилой дом, но он был довольно скромным и не подходил для заграничного гиганта. Старое здание было разобрано, а на его месте было возведено новое. Оно по замыслу правления должно было иметь не менее одиннадцати этажей. Но это было невозможно из-за петербургского высотного регламента, который запрещал строить в центре города жилые здания выше Зимнего дворца (23,5 метра). Тогда архитектор пошел на хитрость, увенчав угол здания башней, да еще и с шаром-глобусом (диаметром 2,8 метра), символизирующим глобальный размах работы компании «Зингер».

Это здание очень выделялось на фоне классической архитектуры и вызвало много споров. Построено оно в стиле модерн, который в начале ХХ века было модным и современным. При постройке здания впервые в Санкт-Петербурге был применён металлический каркас. Такое решение позволило соорудить здесь огромные окна-витрины. Прохожих удивляло отсутствие здесь водосточных труб — архитектор спрятал их в стенах здания. Это было современное сооружение, долгое время вызывавшее отрицательную реакцию старых поклонников классической петербургской архитектуры.

С началом Первой мировой войны разразился страшный скандал. Говорили, что компания "Зингер" являлась филиалом германской разведки. Тогда представительства компании имелись чуть ли не во всех российских городах. Агенты компании имели специальные географические карты районов. На таких картах агенты должны были отмечать условными знаками число проданных в рассрочку швейных машин и другие данные. Согласно сведениям российской контрразведки, на этих картах зашифровывались и собранные сведения о вооруженных силах и военной промышленности России. Все карты отправлялись в Петроград, где находилось центральное управление общества "Зингер". А оттуда интересующие германскую разведку сведения передавались за границу.

Здание принадлежало компании «Зингер» до 1917 года, затем государство сменило его назначение и название. С 1919 года здесь располагается книжный универмаг «Дом Книги». Он занимает первые два этажа здания. Остальные пять — различные редакции и издательства. «Дом Книги» стал самым крупным подобным торговым учреждением в СССР. А в первое время своего существования до 1921 года здесь книги распространялись бесплатно.

Во время блокады Ленинграда «Дом Книги» продолжал работать. 6 ноября 1941 года при попадании бомбы в соседнее здание взрывная волна выбила все стёкла в витринах. Магазин продолжил свою работу при заколоченных фанерой и досками окнах. Зимой 1941–42 годов разорвало трубы в подвальном книгохранилище. Два месяца «Дом Книги» был закрыт, его сотрудники спасали литературу. После этого торговлю вели не в стенах здания, а на лотках на улице.

Недавно Дом книги был полностью отреставрирован. Как и прежде это очень крупный книжный магазин, где можно приобрести и художественную литературу, и учебную, и сувенирную продукцию: календари, открытки, канцелярские принадлежности, путеводители по Санкт-Петербургу. Кстати, если вы хотите сохранить память о нашем городе, то рекомендую купить диск с фильмом «Прогулка» Алексея Учителя. Там молодые люди идут по центру Петербурга. Будете смотреть и думать, что вы тоже тут были

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 26 Oct 2013, Sat, 15:16 Заголовок сообщения: Добавлено: 26 Oct 2013, Sat, 15:16 Заголовок сообщения: |

|

|

Предлагаю попить кофе - на втором этаже Дома книги находится кафе "Зингер". Правда, очень дорогое, так что посидеть там - это скорее часть туристического маршрута, а не возможность перекусить. Зато вид из окна хорош.

А я расскажу вам про то, как появился Невский проспект. Начну издалека.

…15 июля 1240 года князь Александр Ярославич, преодолев упорнейшее сопротивление шведов около речки, впадающей в Неву, одержал знаменитую победу, за что и влетел в историю на своем коне под именем Александра Невского.

В честь этого события Петр I, который всячески подкреплял идею о величии России и и победах русского войска, велел заложить монастырь – Александро-Невскую Лавру во имя доблестного воина русского князя Великого Александра Невского, покровителя города-на-Неве.

Прокладывать Невский проспект начали буквально через несколько лет после основания города одновременно с двух сторон. Монахи Александро-Невской Лавры прокладывали дорогу со своей стороны, а пленные шведы от Адмиралтейства. Однако где-то в расчет, видимо, вкралась ошибка, "половинки" улицы не состыковались друг с другом, и результатом этой ошибки стал излом "першпективы" Невского проспекта в районе нынешней площади Восстания, там где находится Московский вокзал. Иногда туристы думают, что здесь как раз Невский и заканчивается. Это потому, что следующий участок Невского проспекта от площади Восстания до Александро-Невской Лавры традиционно называют Старо-Невским. Дело в том, что была попытка спрямить улицу, правда неудачная, но с тех пор, как пытались проложить «Новый Невский проспект», и осталось название Старо-Невский. Так что имейте в виду, что этого называния на карте вы не найдете, но в обиходе этот участок Невского называется именно так.

Длина Невского проспекта - около 4 км. Самое широкое его место там, где мы уже были - у Гостиного двора, а самое узкое - в начале Невского, около реки Мойки.

Своё современное название Невский проспект обрёл в 1781 году, еще раз повторю, что произошло оно от названия Александро-Невской Лавры, которая носит имя национального героя, святого князя Александра Невского. А до этого магистраль, соединявшая Адмиралтейство и лавру, называлась сначала просто дорогой к Невскому монастырю, или Большой перспективной дорогой, или Невской перспективой. После революции магистраль была переименована и получила название проспект 25-го Октября (это дата Великой Октябрьской революции по старому стилю). И только в 1944 году проспекту было решено вернуть историческое название. Вообще же и город переименовывался 3 раза. Но это наверное все знают: сначала был Санкт-Петербург, после начала Первой Мировой войны, когда изгонялось все немецкое, его переименовали в Петроград, после смерти Ленина наш город стал называться Ленинградом, а в 1991 году снова Санкт-Петербургом. Мой сын как раз родился в этом году и у него в графе "место рождения" уже написано Санкт-Петербург, а у меня и дочерей - Ленинград. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 26 Oct 2013, Sat, 15:34 Заголовок сообщения: Добавлено: 26 Oct 2013, Sat, 15:34 Заголовок сообщения: |

|

|

Как вы понимаете, мы с вами находимся около Казанского собора.

Когда-то, почти сразу после основания города, на этом месте была построена деревянная церковь Казанской Божией Матери. В царствование Анны Иоановны на ее месте воздвигли уже каменную церковь, куда перенесли Казанскую икону Божией Матери. В Санкт-Петербург эта реликвия, принадлежавшая царице Прасковье Фёдоровне, была привезена ещё при Петре I, но хранилась в другом месте.

Во время правления Елизаветы Петровны церковь получила статус собора, храм официально стал называться Казанским собором. Во второй половине XVIII — начале XIX веков он был главным в Санкт-Петербурге. После дворцового переворота именно в нем принимала присягу Екатерина II. Здесь же венчался и будущий император Павел I.

К концу 18 века здание собора обветшало, перестало соответствовать сложившемуся к тому времени облику парадного Невского проспекта. Поэтому был проведён конкурс на проект нового соборного храма. По требованию Павла I храм должен был походить на собор Святого Петра в Риме.

Сложность заключалась в том, что по провославным канонам алтарь церкви должен быть обращён на восток, а главный фасад — на запад. То есть на Невский проспект собор должен был бы выходить боком. Выход нашли в постройке с северной стороны колоннады, которая и выходит на главную улицу города.

Архитектором собора был Андрей Никифорович Воронихин, бывший крепостной графа Строганова. В строительстве Казанского собора не участвовал ни один иностранный мастер. В отделке храма использовались в основном только отечественные материалы: олонецкий мрамор, выборгский и сердобольский гранит, рижский известняк. В наружной облицовке стен — пудожский известняк, из карьера близ деревни Пудость близ Гатчины. Впервые в строительной практике Воронихиным здесь была применена металлическая конструкция купола.

Проект собора полностью осуществлён не был. По замыслу архитектора колоннада должна была быть с обеих сторон. Оказалась построенной только северная колоннада, состоящая из 96 колонн. В нишах северного фасада расположили четыре бронзовые скульптуры:

князь Владимир

Андрей Первозванный

Иоанн Креститель

Александр Невский

Казанский собор стал самым высоким храмом начала XIX века. Его высота достигает 71,5 метра. Судьбу собора изменила Отечественная война 1812 года. Построенный изначально для иконы, он превратился в хранилище реликвий войны, в памятник победы над французами. Сюда свозили военные трофеи, в том числе армейские знамёна и полковые штандарты наполеоновских войск, ключи от завоёванных городов, маршальские жезлы. Здесь же в соборе был похоронен фельдмаршал М.И. Кутузов.

Александр Первый пожелал, чтобы памятник этому полководцу, а также еще одному - Барклаю-де-Толли - были поставлены именно у Казанского собора. Но пожелание это было выполнено только через девятнадцать лет.

Скульптору удалось добиться не только максимального портретного сходства своего произведения с реальными историческими персонажами, но и раскрытия их сути характера. Барклая-де-Толли автор изобразил в грустном ожидании, Кутузова же — в стремительном действии.

Во время блокады Ленинграда памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли не были, как многие другие, сняты с пьедесталов и вывезены либо закопаны в землю. Проходившие рядом воинские части проходили мимо них строевым шагом, отдавая честь великим русским полководцам.

После 1917 года с купола Казанского собора был снят крест, на его месте установили позолоченый шар со шпилем. Потом здесь открылся музей истории религии и атеизма. Икону Казанской Божией Матери перенесли в другой собор.

С 1991 года Казанский собор снова открыт для богослужений, ему возвращена Казанская икона Божией Матери. В 1994 году на куполе собора вновь появился золотой крест, а к 300-летию Санкт-Петербурга мастера Балтийского собора отлили четырёхтонный колокол высотой более двух метров, ставший самым крупным колоколом Казанского собора.

Каждый год 12 сентября от Казанского собора по Невскому проспекту до Александро-Невской лавры проходят крестные ходы в честь святого покровителя города — Александра Невского.

А так мы увидим Невский, если будем стоять перед Казанским собором

Давайте зайдем в этот храм, полюбуемся его убранством. Место, где похоронен Кутузов, находится справа от входа и отмечено копиями воинских знамён.

В воскресенье, 11 августа 1812 года, Михаил Илларионович Кутузов, назначенный главнокомандующим русской армией в начавшейся войне, приехал в собор. Перед чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери был отслужен молебен, а сам образ после молебна Кутузов возложил себе на грудь. По преданию, выйдя из собора, полководец сказал огромной толпе народа: "Меня посылают на великое дело". Однако полководцу не суждено было принести свою благодарность перед Владычицей Небесной за дарованную победу. Еще не завершилась война, когда собор увидел в своих стенах прах светлейшего князя. После заупокойной литургии и отпевания гроб, где в отдельном сосуде находилось сердце Кутузова, перенесли в западную часть северного придела и под троекратный ружейный и пушечный залп опустили в могилу. Побывав у могилы Кутузова, Пушкин в стихотворении "Перед могилою святой..." написал:

В твоем гробу восторг живет!

Он русский глас нам издает.

Он нам твердит о той године,

Когда народной веры глас

Возвал к святой твоей седине:

"Иди, спасай!" Ты встал - и спас.

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 26 Oct 2013, Sat, 15:44 Заголовок сообщения: Добавлено: 26 Oct 2013, Sat, 15:44 Заголовок сообщения: |

|

|

Выйдя из Казанского собора мы пойдем с вами не на Невский проспект, а по каналу Грибоедова за собор.

Так выглядит Казанский собор "с боков".

Нам нужно пройти 300 метров, и вот мы с вами уже на Банковском мосту.

В 1825 году через Екатериненский канал, а именно так тогда назывался канал Грибоедова, у входа в банк был построен висячий мост, украшенный фигурами грифонов. Грифонами в древнегреческой и восточной мифологии называли чудищ с телом льва и крыльями птицы. Согласно древним поверьям грифоны были надежными стражами кладов. Не случайно именно эти мифические существа расположились рядом с банком, в сейфах которого хранились несметные богатства. Теперь же в здании бывшего банка находится Финансово-экономический университет (и тут училась моя мама).

Банковский мост — один из трёх висячих мостов, сохранившихся до настоящего времени в Санкт-Петербурге. Удерживающие мост цепи закреплены внутри грифонов.Это один из самых узких мостов в городе. При длине 25.2 метра его ширина всего 1.8 метра.

Своим архитектурным оформлением Банковский мост прославился далеко за пределами города. Грифоны стали одним из символов Санкт-Петербурга. Крылья грифонов сделаны из меди и позолочены. Позолота грифоновых крыльев очень страдает от вандализма и хулиганства. Ее все время пытаются соскоблить "охотники за золотом". Этим недоумкам никак не сообразить, что реставраторы применяют сверхтонкие "чешуйки" сусального золота, настолько тонкие, что золото отскрести можно, но утилизировать бесполезно, ничего не выйдет.

Обратите внимание на решетку моста. В середине 19 века она была утрачена, и на мосту были обычные перила. Но в середине 20 века ее восстановили, так же как и фонари над головами грифонов.

А еще, представьте себе, когда в 2008 году реставрировали фигуры грифонов, то в полых скульптурах обнаружили клад — огромное количество монет, которые на счастье оставляли туристы. Среди денег также были обнаружены и записки с просьбами. Грифоны Банковского моста для жителей города стали не только архитектурным украшением, но и символом удачи.

Так что загадываем желание, бросаем монетку на счастье и фотографируемся на память. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 26 Oct 2013, Sat, 15:51 Заголовок сообщения: Добавлено: 26 Oct 2013, Sat, 15:51 Заголовок сообщения: |

|

|

А теперь мы возвращаемся к Невскому проспекту. На Невский проспект мы сворачивать не будем, пересечем его и пойдем по каналу дальше.

А пока мы идем, я хочу рассказать вам еще несколько фактов про Казанский мост, тот, на котором мы стояли у Дома книги и Казанского собора.

Интересный момент - руководил постройкой этого каменного моста через Екатерининский канал И.М. Голенищев-Кутузов, отец знаменитого военноначальника. Думал ли он, что через 70 лет у этого моста будет поставлен памятник его сыну!

Казанский мост является самым низким в Санкт-Петербурге. Под ним запрещено прохождение любых плавсредств, кроме прогулочных катеров. Кроме того, он однин из самых широких в Санкт-Петербурге, точнее третий по ширине — 95 метров.

Проезжая часть моста понижена до уровня мостовой, таким образом мостовое полотно стало продолжением Невского проспекта.

Мы пересекаем Невский и идем в сторону находящегося в начале канала собора Воскресения Христова, более известного как «Спас-на-Крови».

Остановимся на следующем мосту - Итальянском.

Итальянский мост, перекинутый через канал Грибоедова, расположен в створе Итальянской улицы, которая находится примерно посередине между Невским проспектом и собором Спаса-на-Крови. Своим видом мост напоминает о тех временах, когда жители Петербурга могли позволить себе строительство подобных сооружений на собственные финансовые средства. В конце 19 века Итальянский мост был возведен одним инженером за счет своих денежных сбережений и обошелся ему в 3000 рублей (думаю, немаленькие в то время деньги). Мост этот был тогда деревянным, однопролетным и пешеходным.

Таким, как мы видим его сейчас, мост стал только 50 лет назад. Его специально оформили в стиле второй половины XIX века. На четырёх опорах установили торшеры со стилизованными под старину фонарями. Они оказались настолько удачно «состаренными», что в 1993 году были украдены, вероятно для продажи в качестве антиквариата.

У Итальянского моста в хорошую погоду часто играют уличные музыканты, что делает это место города крайне привлекательным для спокойных и медлительных пеших прогулок. Ну, а еще, на мосту получаются очень хорошие фотографии на фоне Спаса-на-Крови.

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 26 Oct 2013, Sat, 17:44 Заголовок сообщения: Добавлено: 26 Oct 2013, Sat, 17:44 Заголовок сообщения: |

|

|

До Храма Спаса-на-Крови мы обязательно дойдем, но сначала свернем не Итальянскую улицу. Здесь в 50 метрах от моста около входа ресторан "Белуга" стоит памятник Остапу Бендеру. Он установлен в день рождения великого авантюриста и махинатора - 25 июля 2000 года. поставлен он здесь, собственно говоря, потому, что раньше ресторан назывался "Золотой Остап", ну, а потом его перепродали, название сменили, но тем ни менее, смысл остался.

Скульптурный портрет Остапа Бендера наделен чертами Сергея Юрского, сыгравшего Остапа в кино. Скульптура представляет собой фигуру Остапа, опирающегося левой рукой на стул работы мастера Гамбса, а правой он придерживает папку с собранными материалами на подпольного миллионера Корейко. На этот бронзовый стул можно присесть и сфотографироваться, что мы, конечно же и сделаем. :D

А теперь от товарища Бендера пройдем еще 50 метров и попадаем на площадь Искусств. Это одно из моих самых любимых мест Петербурга.

Проект этой площади создан зодчим Карлом Росси. Он сам говорил о себе, что не строит здания, а создает архитектурные ансамбли.

Площадь Искусств в полной мере оправдывает свое название. На ней находятся Русский музей, Михайловский театр (а многие его знают по "советскому" названию Малый театр оперы и балета имени М. П. Мусоргского), Театр музыкальной комедии, Музей этнографии, Большой зал Филармонии имени Д. Д. Шостаковича и, конечно же, памятник Пушкину.

Теперь в это трудно поверить, но застраиваться этот участок стал только после Отечественной войны с Наполеоном. А до этого времени здесь были задворки, в буквальном смысле этого слова пустырь и болото.

Росси начал строить здесь Михайловский дворец, тот, в котором сейчас и расположен Русский музей, и создал весь ансамбль Михайловской площади, которая теперь и называется площадь Искусств.

Ну что, пойдем по периметру?

Площадь Искусств, дом 1, Михайловский театр

Рядом с ним дома 3 и 5. В одном из них Музей-квартира Бродского.

Итальянская улица, дом 7, Гранд-отель "Европа", самый дорогой отель Петербурга.

Пересекаем Михайловскую улицу, по ней мы могли бы выйти на Невский проспект. Но нам туда не нужно, просто посмотрим туда и в пролете увидим Гостиный двор.

Обходим площадь дальше.

Итальянская улица, дом 9, Большой зал Филармонии

Итальянская улица, дом 13, Театр Музкомедии

Площадь Искусств, дома 2-6.

Этнографический музей

Вход в него:

И, наконец, мы подошли к Михайловскому дворцу, где теперь находится основная экспозиция Русского музея.

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 26 Oct 2013, Sat, 17:56 Заголовок сообщения: Добавлено: 26 Oct 2013, Sat, 17:56 Заголовок сообщения: |

|

|

В это трудно поверить, но памятник Пушкину появился на этой площади только в 1957 году, к 120-летию гибели поэта. А ведь такое впечатление, что он стоял здесь всегда, настолько вписывается он в ансамбль этой площади. А раньше здесь был просто пейзажный парк.

Это вид на Михайловский дворец

А тут мы видим гостиницу "Европа" и здание Дворянского собрания, в котором теперь находится Филармония

Памятник Пушкину на площади Искусств - самый известный в нашем городе. Создал его скульптор Михаил Аникушин.

Может быть вы помните картину Репина, где юный Пушкин на экзамене в Лицее читает Державину свое стихотворение “Воспоминания в Царском Селе”? Именно у Репина позаимствовал Аникушин этот вдохновенный жест поэта, и теперь именно так мы и представляем Александра Сергеевича.

На фоне Пушкина снимается семейство.

Фотограф щелкает, и птичка вылетает.

Фотограф щелкает,

но вот что интересно:

на фоне Пушкина!

И птичка вылетает.

Булат Окуджава писал, конечно, о московском памятнике поэту, но это неважно - на фоне Пушкина снимаются туристы во всех городах, как же без этого.

Еще туристы любят сниматься на фоне Михайловского дворца. Но давайте, для начала, разберемся с названиями. В Петербурге есть Михайловский дворец, а есть Михайловский замок. Это две большие разницы.

Михайловский замок был выстроен для императора Павла. Михайловский дворец - это резиденция великого князя Михаила Павловича. Идея ее постройки принадлежит его отцу, императору Павлу I. Павел повелел откладывать каждый год по несколько сот тысяч рублей для постройки дворца своему младшему сыну Михаилу. Императору так и не довелось увидеть воплощение своей идеи, в результате дворцового переворота он погиб. Однако воля государя выполнялась. И когда Михаилу Павловичу исполнился 21 год, императором Александром I было принято решение о начале строительства.

Михайловский дворец очень часто называют Русским музеем, это и так, и не так. Действительно, в нем расположена основная экспозиция Русского музея, но не вся. Русский музей - это целый комплекс дворцов, расположенных в разных частях города, где размещены экспозиции разичной тематики. Но в обиходе Русским музеем все-таки называют именно Михайловский дворец.

Дворец строился через несколько лет после окончания войны с Наполеоном, и во всем его облике прослеживается гордость за победы русского оружия. В начале 19 века появился новый архитектурный стиль под названием "высокий классицизм", или "ампир". Новый стиль выражал патриотические чувства и прославлял государственное могущество России. И весь декор Михайловского дворца тоже рассказывает нам об этом.

Внешний вид главного здания и западного флигеля сохранился до наших дней практически без изменений.

Чугунная ограда, находящаяся перед главным входом, была спроектирована самим Карлом Росси. Сверху она увенчана острыми наконечниками копий, каждую ее секцию украшает кованый лавровый венок, а на створках ворот изображены щиты и скрещенные мечи.

Широкая гранитная лестница у входа в здание украшена двумя статуями львов. Эти львы были отлиты специально для Михайловского дворца. Они являются копией античных статуй, найденных в начале XVI века при раскопках в Риме. Тогда была найдена фигура льва, опирающегося лапой на шар. Долгое время эта скульптура вместе с отлитой такой же парной украшала итальянские архитектурные ансамбли. А в конце XVIII века их копии привезли в Академию художеств. Вот с этих-то копий и были сделаны львы для Михайловского дворца.

При великом князе Михаиле Павловиче во дворце велась бурная жизнь, часто проходили великосветские балы. Когда Михаил умер, дворец переходит к его вдове, великой княгине Елене Павловне. При ней события здесь проходят менее бурно, она приглашает на встречи общественных деятелей, музыкантов, учёных, писателей. Здесь зарождается Русское музыкальное Общество, первая в России Консерватория.

При следующих наследниках дворец приходит в запустение, и Александр III счёл нужным выкупить его в казну. Осуществить это он не успел, выкупил в казну дворец уже Николай II.

Император Николай II учредил «Русский Музей Императора Александра III» и передал для него весь дворцовый комплекс. Решение о создании Русского Музея было принято правительством в связи с тем, что Эрмитаж к тому времени уже был наполнен произведениями иностранных мастеров, а для отечественного искусства отводился только один зал. Для произведений русских мастеров было решено организовать отдельное заведение.

Для нужд музея здание Михайловского дворца было перестроено, к нему был пристроен корпус Музея этнографии. Полностью были изменены и интерьеры дворца. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 26 Oct 2013, Sat, 18:25 Заголовок сообщения: Добавлено: 26 Oct 2013, Sat, 18:25 Заголовок сообщения: |

|

|

На площадь Искусств мы с вами заходили по Итальянской улице, а покидать ее будем по параллельной, Инженерной, но которой и расположен Михайловский дворец.

Мы снова выходим на канал Грибоедова и, наконец, подходим к собору Спас-на-Крови. У него есть и другое имя - Храм Воскресения Христова, но оно в обиходе практически не употребляется, разве что на карте города егоможно увидеть.

1 марта 1881 года на том месте, где сейчас возведен храм, террористом-народовольцем был смертельно ранен Александр Второй.

Уже на следующий день было принято решение о возведении на этом месте сначала часовни, а потом и храма, который увековечил бы память императора Александра II, его реформаторский курс преобразований, и выразил покаяние народа России.

Был проведен конкурс проектов. Александром Третим было принято решение, чтобы возводимый храм вобрал в себя черты русской архитектуры, какими обладают церкви XVII веков, особенно в Ярославле. Кроме того, следовало оформить место гибели императора в храме в виде отдельного придела.

Можно сказать, что "Спас на крови" олицетворение допетровского церковного зодчества Московской Руси на берегах Невы. Все всегда отмечают его схожесть с Храмом Василия Блаженного в Москве.

Этот храм никогда даже церковью не рассматривался только как культовое сооружение. Прежде всего это памятник, символ культурной жизни города.

Строили его долго, более четверти века. Внешние стены храма богато украшены изразцами, глазурованным фасонным кирпичом, керамической плиткой; купола покрыты блестящей эмалью и поражают своим многоцветьем. На северном фасаде в "кокошнике" – специфически русском элементе декора - помещено мозаичное изображение Воскресения Христова, на западном - изображение Нерукотворного Спаса. Колокола храма, главный из которых весил 1100 пудов, были изготовлены в Финляндии.

Давайте посетим этот храм-музей. Он работает во все дни, кроме среды, зимой до 19 часов, а летом аж до 22.30 (но в вечернее время билет стоит дороже).

Стоимость дневного билета 250 рублей, в эту цену уже входит экскурсия, всех желающих собирают на входе, с периодичностью в 10-15 минут подходит экскурсовод и начинает рассказ. Тот, кто не хочет ходить с экскурсоводом, может его не ждать.

Храм был заложен на Екатерининском канале (так раньше назывался канал Грибоедова), где народовольцами был смертельно ранен Александр Второй, и построен с целью увековечения его памяти. Обязательным условием проекта было использование в оформление храма того места, где произошло покушение. На набережной была сделана допольнительная насыпь так, чтобы кусок мостовой, обагренной кровью императора, оказался в западной части храма.

Собор построен по всем церковным канонам, но как раз вместо западных дверей, через которые обычно заходят и выходят верующие, в нем над тем самым участком булыжной мостовой находится специально сооруженная сень – особая конструкция, которая поддерживается колоннами из серо-фиолетовой яшмы. На вершине сени, ограждённой изящной кованой решёткой, возвышается крест из топаза.

Все оформление собора - это либо мозаика, либо резьба по камню. В технике мозаики выполнены не только плоские иконы, но и своды церкви. Это единственный православный собор, мозаичное убранство которого составляет более 7 тысяч квадратных метров, - одна из крупнейших мозаичных коллекций в Европе.

В какой бы точке собора вы не находились, глаза Вседержителя всегда будут направлены на вас.

Каменный наборный пол создан из огромного количества пластин толщиной в 5 мм самых различных цветов. Чтбы сохранить его, центральную часть храма огородили и туристов туда не пускают, а там, где ходят люди, закрыли коврами или стеклом.

Храм строился как памятник Александру Второму, поэтому и мозаики на стенах расположены с определенном смыслом. На южной стене внутри храма изображено рождение Христа, а с внешней стороны на этой же самой стене находятся памятные доски, говорящие о рождении императора.

На северной стене находятся мозаики, рассказывающие о чудесах, которые совершил Иисус, а на внешней на памятных досках написано о тех реформах, которые произвел Александр Второй.

Иконы были написаны выдающимися отечественными художниками М. Нестеровым и В. Васнецовым. Иконы в царских вратах в окладах из серебра были выполнены из мозаики по эскизам Л. Бруни. Великолепные мозаики на Евангельские сюжеты, которые расположены над южным и северным входами в храм, были сделаны по эскизам Виктора Васнецова.

В главном нефе изображены сцены из жизни Христа, в западной части – Страсти, Распятие и Воскресение, в восточной – сцены после Воскресения Христова. Интерьеры Спаса на Крови выполнены с использованием итальянского мрамора разных оттенков и русских полудрагоценных камней.

Центральный неф закрыт невысокой алтарной преградой. Это тоже имеет определенную символику, так как именно так выглядели ярославские и московские храмы, в стиле которых и создавался собор. В оформлении интерьера храма принимали участие не только русские, но и зарубежные умельцы. Например, иконостас, увенчанный тремя крестами из горного хрусталя, был заказан в Генуе.

Алтарь выполнен не из дерева, как можно было бы подумать на первый взгляд, а из камня, украшенного резьбой.

Собор носит официальное название Храм Воскресения Христова, поэтому в одном из боковых приделов центральной является сответствующая икона.

Купол придела украшает очень редкое изображение Христа в юности.

Центральная икона другого киота изображает Святого Александра Невского, покровителя Александра Второго и Санкт-Петербуга.

Остальные иконы этого киота утрачены, но в настоящее время восстанавливаются, так как, к счастью, все рисунки, по которым они в свое время делались, сохранились.

Чтобы вы смогли оценить мастерство резчиков по камню, представляю вам фрагмент убранства.

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 26 Oct 2013, Sat, 18:26 Заголовок сообщения: Добавлено: 26 Oct 2013, Sat, 18:26 Заголовок сообщения: |

|

|

В 30-х годах, при советской власти, храм был, конечно, закрыт и признан не имеющим исторической и художественной ценности (!). Его даже собирались взорвать, да война началась, и взрывников отправили на фронт.

Во время блокады здесь находился морг, куда свозили трупы погибших ленинградцев.

После войны собор арендует Малый оперный театр и устраивает в нем склад декораций. Здание продолжает разрушаться, после войны к "непрофильной" эксплуатации добавились разбитые стекла окон, отверстия от осколков в куполах и кровле, через которые внутрь попадала влага.

И, наконец, принимается решение о реставрации собора.

Как тут не вспомнить слова Александра Розенбаума:

Налетела грусть, ну, что ж, пойду пройдусь,

Ведь мне ее делить не с кем.

И зеленью аллей в пухе тополей

Я иду землей невской.

Может скажет кто, мол, климат здесь не тот,

А мне нужна твоя сырость.

Здесь я стал мудрей, и с городом дождей

Мы мазаны одним миром.

Хочу я жить среди каналов и мостов

И выходить с тобой,

Нева, из берегов,

Хочу летать я белой чайкой по утрам

И не дышать над вашим чудом, Монферран.

Хочу хранить историю страны своей,

Хочу открыть

Михайлов замок для людей,

Хочу придать домам знакомый с детства вид,

Мечтаю снять леса, мечтаю снять леса

Со Спаса на Крови.

Но, снимая фрак, детище Петра

Гордость не швырнет в море,

День гудком зовет

Кировский завод,

Он дворцам своим корень.

Хочу воспеть я город свой мастеровой,

Хочу успеть, покуда в силе и живой,

Хочу смотреть с разбитых

Пулковских высот,

Как ты живешь, как ты живешь,

Врагом не сломленный народ.

Налетела грусть, ну, что ж, пойду пройдусь,

Ведь мне ее делить не с кем,

И зеленью аллей в пухе тополей

Я иду землей невской.

Может скажет кто, мол климат здесь не тот ,

А мне нужна твоя сырость ,

Здесь я стал мудрей, и с городом дождей

Мы мазаны одним миром.

В конце 1960-х годов уникальный памятник русской архитектуры находился в ужасающем состоянии, и в 1970 году были начаты реставрационные работы, затянувшиеся на 30 лет. Такую продолжительность работ было трудно чем-либо объяснить, и по городу пошли слухи, что, дескать, пока стоят леса на храме, будет стоять и советская власть. Интересно, что леса сняли в 1991 году, почти перед самыми августовскими событиями в Москве. Таким образом, предсказание оказалось пророческим.

Потом еще лет шесть велись внутренние работы, и в 1997 году, храм, наконец, вновь принял посетителей. А в день рождения города, 27 мая 2004 года, в нем была отслужена и первая после долгого перерыва литургия.

Позолочены кресты,

Храм оформлен заново.

Наконец сбылись мечты

Саши Розенбаума. :D |

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 27 Oct 2013, Sun, 6:37 Заголовок сообщения: Добавлено: 27 Oct 2013, Sun, 6:37 Заголовок сообщения: |

|

|

С одной стороны от Спаса-на-Крови находится канал Грибоедова, а с другую обрамляет одна из самых красивых оград Петербурга - ограда Михайловского сада.

Зайдем в него. Когда-то Петр Первый отдал эти земли под резиденцю своей жены Екатерины Первой. Здесь был построен небольшой деревянный дворец, который назвали "Золотыми хоромами". При дворце был разбит сад.

Вы, наверняка, знаете, что в Петербурге есть Летний сад, созданный еще при Петер Первом. В петровскую эпоху Летних садов было три, и третий как раз и размещался на этом месте. Здесь росли фруктовые деревья и ягодные кусты, были вырыты пруды, в которых разводили рыбу, располагались погреба с винами и другими съестными припасами. То есть это было некое приусадебное хозяйство, с которого поступали продукты на стол царской семьи. Но, между прочим, для этого сада из Московской, Псковской и Новгородской губерний были привезены по 50 соловьёв. Представляете, какая красота!

Современный вид и свое настящее название Михаловский сад приобрел, когда Карл Росси начал строить Михайловски дворец. Зодчий не только спроектировал архитектурный ансамбль площади перед ним, но и продумал, как будет выглядеть территория за дворцом. Планировкой и благоустройством сада совместно занимались специальный архитектор, художник и садовник.

Михайловский сад оформлен в пейзажном стиле. У северного фасада дворца был устроен английский луг. На месте «Золотых хором» Карлом Росси был спроектирован павильон-пристань.

Хозяйкой сада, как и дворца, стала жена великого князя Михаила Павловича великая княгиня Елена Павловна. Великокняжеская чета устраивала здесь конные прогулки, отмечала памятные даты и праздники. Михайловский сад среди горожан получил неофициальное название — сад Елены Павловны.

После передачи Михайловского дворца для нужд Музея императора Александра III (Русского музея) сад стал общедоступным. При входе на воротах повесили табличку: «Собакам и солдатам гулять воспрещается».

Тот Михайловский сад, по которому мы гуляем сейчас, имеет именно такой вид, как его задумывал Карл Росси. Реставрационные работы были проведены буквально несколько лет тому назад, были вырублены больные деревья, посажены новые.

В настоящее время здесь часто проходят выступления музыкантов, выставки произведений ландшафтных дизайнеров. Вход в Михайловский сад свободный и круглосуточный. Плата за вход здесь организуется только в случае специально организованных на его территории выставках.

Так, например, каждое лето здесь проходит Фестиваль ландшафтного дизайна. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Владислав Ф.

Зарегистрирован: 07.01.2012

Сообщения: 2279

Откуда: Минск

|

Добавлено: 28 Oct 2013, Mon, 13:23 Заголовок сообщения: Добавлено: 28 Oct 2013, Mon, 13:23 Заголовок сообщения: |

|

|

| На-дин, у Вас все так увлекательно и интересно описано, что я решил больше в Питер не шляться, отчего Вы сэкономили мне немало денег на транспорте, гостиницах и врунишках-экскурсоводах. :) |

|

| Вернуться к началу |

|

|

КИНДУС

Зарегистрирован: 05.04.2009

Сообщения: 1975

Откуда: Минск

|

Добавлено: 28 Oct 2013, Mon, 20:59 Заголовок сообщения: Добавлено: 28 Oct 2013, Mon, 20:59 Заголовок сообщения: |

|

|

Это целая экскурсионная энциклопедия.

Чтобы так досконально узнать Питер, нужно там жить. Потому что никаких выходных и отпусков не хватит.

на-дин, Спасибо. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

на-дин

Зарегистрирован: 25.03.2009

Сообщения: 711

Откуда: Санкт-Петербург

|

Добавлено: 29 Oct 2013, Tue, 12:06 Заголовок сообщения: Добавлено: 29 Oct 2013, Tue, 12:06 Заголовок сообщения: |

|

|

Добрый Фей, упс, такого эффекта я не ожидала  А почему экскурсоводы врушиншки? А почему экскурсоводы врушиншки?

КИНДУС, спасибо, на добром слове! |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Владислав Ф.

Зарегистрирован: 07.01.2012

Сообщения: 2279

Откуда: Минск

|

Добавлено: 29 Oct 2013, Tue, 20:24 Заголовок сообщения: Добавлено: 29 Oct 2013, Tue, 20:24 Заголовок сообщения: |

|

|

| на-дин писал(а): | | Добрый ФейА почему экскурсоводы врушиншки? |

Вас это все еще удивляет? Я непременно разовью эту тему в одном из будущих своих отчетов в традиционном строгом лаконичном стиле. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

|

|

|

|

|

|

Вы не можете начинать темы

Вы не можете отвечать на сообщения

Вы не можете редактировать свои сообщения

Вы не можете удалять свои сообщения

Вы не можете голосовать в опросах

Вы не можете вкладывать файлы

Вы можете скачивать файлы

|

|